Auto van Gogh

083. Grand paon de nuit

La Petite Nature bourdonne et volète autour de ma silhouette. Parfois, son trop-plein d’énergie l’envoie se perdre dans le pan de ma veste ou se cogner contre ma peau. Les insectes, mouche, abeille ou moucheron, en repartent tout étourdis, la trajectoire un peu ivre. L’animation du jardin touche à sa fin. Là-haut, le soleil tire la couverture à lui. Petit à petit, il s’enfonce sous l’horizon et se mue en une orange flamboyante.

Aux prémices de la nuit, la Petite Nature revêt le masque adéquat. Les uns se trouvent un nid tandis que les autres en surgissent. Planté au milieu d’un jardin, j’observe le roulement de cette classe ouvrière naturelle.

Gros comme un poing, le paon, qui n’en est pas un, se dépose à mes côtés. Ses quatre yeux, peints sur ses ailes velues, me fixent intensément. À croire que le petit être tient une prédiction au bout de ses antennes. Puis, il reprend son envol d’un battement d’ailes, dans un froissement dru et épais.

Je m’allonge dans l’herbe humide, un brin d’herbe glissé entre les lèvres, la tête contre mes bras tirés en arrière. Mes yeux se déposent sur le ciel. Je quitte le vert pour rejoindre le dégradé bleu noir qui s’apprête à accoucher d’étoiles. Je guette le premier scintillement, le premier phare extraterrestre.

03 février 2026

082. L'Iris

Une odeur réconfortante habite l’appartement ; une odeur joyeuse et crépitante ; une odeur de cendre. Un feu dansant dévore les bûches dans le foyer. Le bois craque à intervalle régulier. Les chaînes carbonées se brisent, les molécules se subliment et s’oxydent. Les gaz montent invariablement en fumée et là-haut, une longue traînée se dessine au sortir de la cheminée. Ce parfum se marie à la rigueur de l’hiver, à l’épaisse couche de neige déposée la veille. Le ciel a déversé ses flocons dans la nuit, dans le silence absolu et curieux de la ville. Un bon 40 centimètres isole chacun chez lui/chacune chez elle. L’urbain se reconfigure en désert, un arctic bétonné tout juste recouvert.

Alors, sans surprise, épousant l’habitude et le moindre effort, je me tourne vers le couloir. Suspendu sur le mur du fond, brûle un feu d’une autre envergure, un incendie de verdure, une concurrence à la flamme ocre, un vert émeraude et chaud. Au cœur de la toile, un cœur envahit toute la toile. Ses traits puissants dessinent l’intensité et l’âme vivante du végétal. L’iris bleu et royal. L’herbe m’évoque des lignes de champ, le magnétisme, leurs boucles infinies et les équations complexes de Maxwell. Point d’électricité floral, point d’étincelle née d’une intensité, d’une tension ou d’un électron. Peut-être au plus profond du noyau cellulaire certes, mais à la loupe macroscopique de mon regard naïf, rien de cette complexité naturelle n’apparaît.

Je m’assieds aux côtés de l’iris. Je prends soin de ne pas le déranger. Je l’écoute chanter, patient et attentif. Je me réjouis de sa note unique, une harmonique fragile comme un doigt effleurant la corde du violon au-là de la troisième position. L’iris me salue et me convie à partager la quiétude de son royaume.

La paix, ici, toujours, unique.

02 février 2026

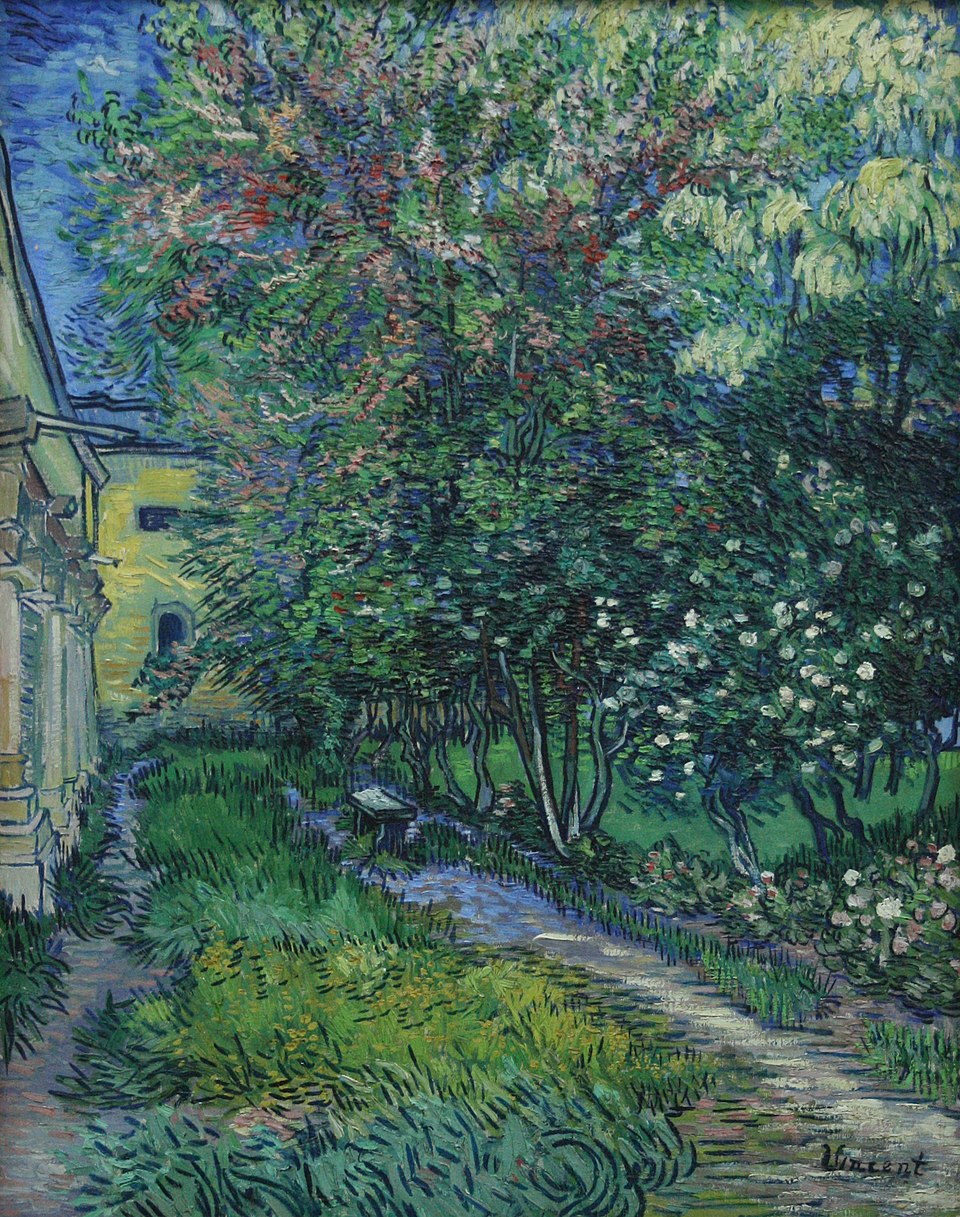

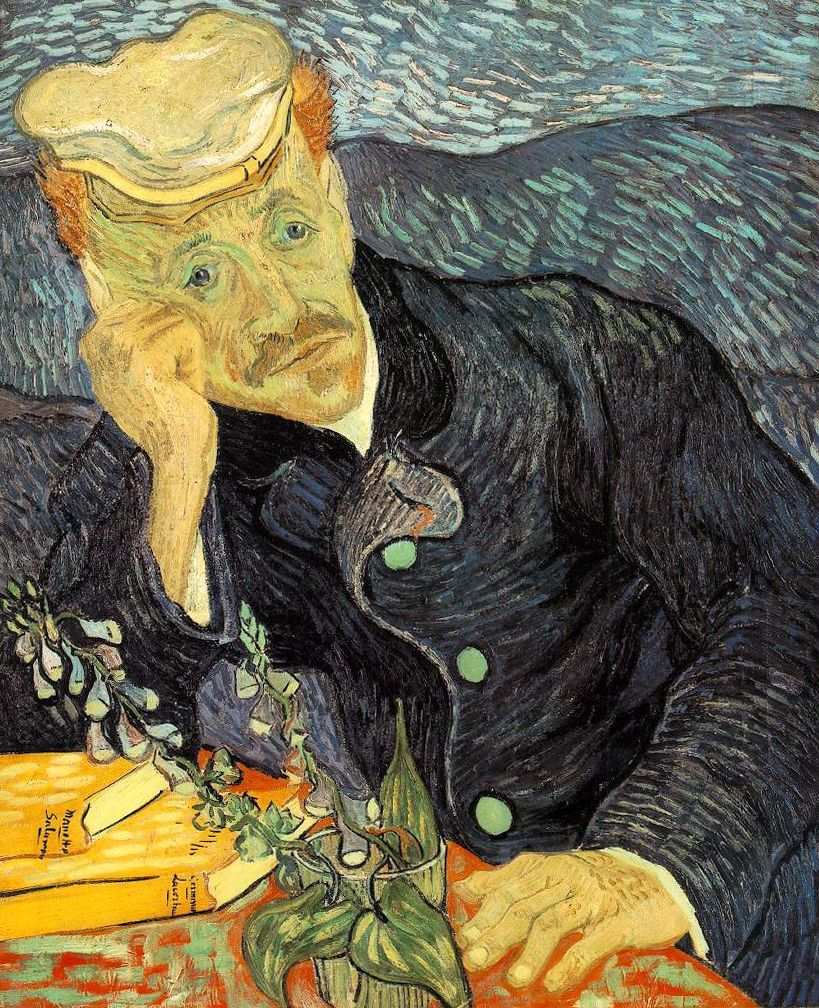

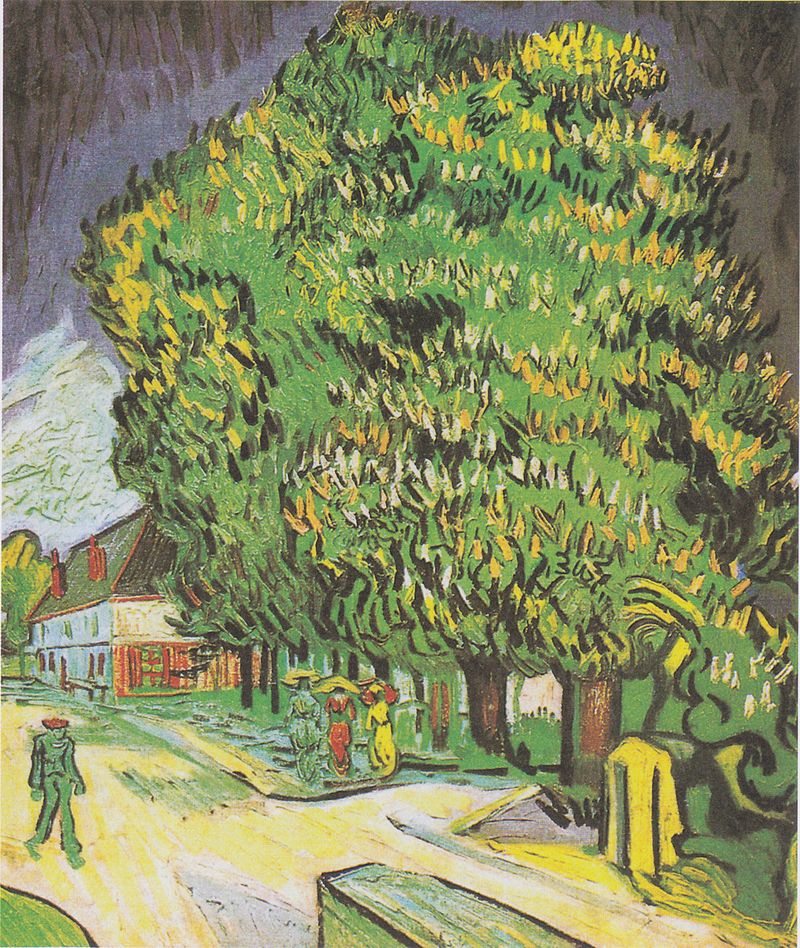

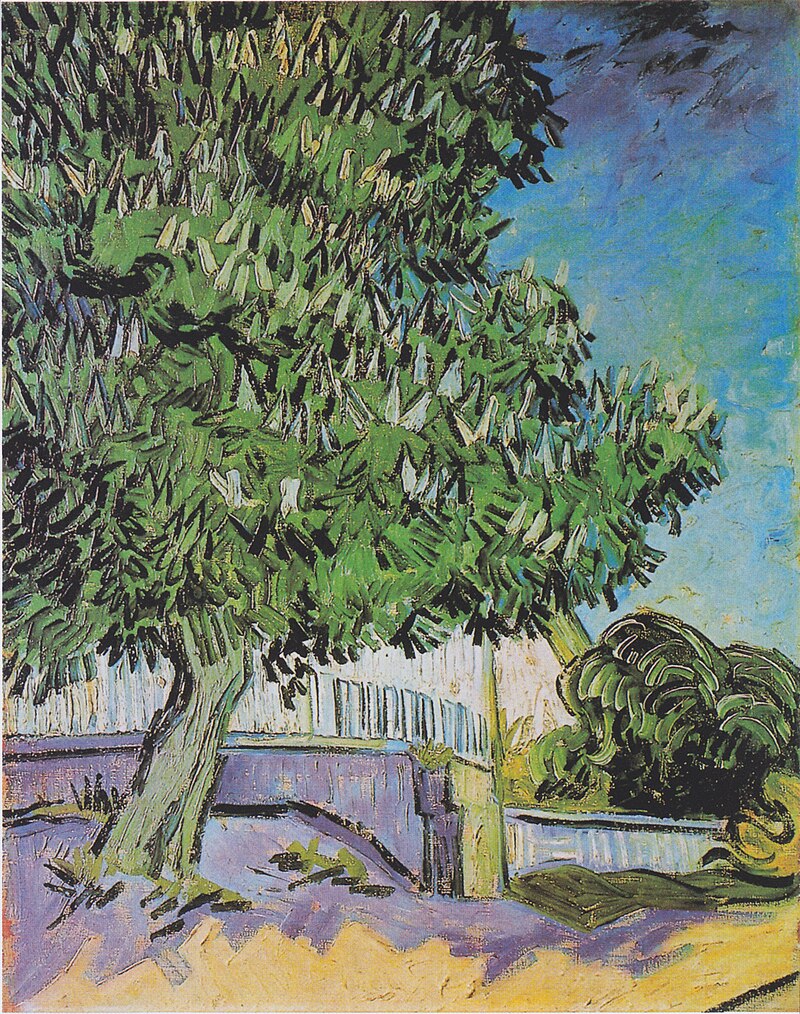

081. Jardin de l'hôpital Saint-Paul

Les longs dimanches se transforment inévitablement en journées courtes, fugaces, presque spectrales. Le temps nous échappe d’autant plus que l’on redoute son écoulement. La promenade dominicale se résume à un long chemin, simple, rectiligne, l’objectif en ligne de mire ; quand bien même celui-ci serpente, monte et descend au gré des vallées sur des mille et des cents. Au terme, le souvenir peint seulement une allée de jardin dans le palais mémoire, un bout de terre le long de l’asile, une verdure fraîche et des arbres fleuris, mâtinés d’une couleur chair. Derrière, le bleu mélancolie, l’ondoiement de la nostalgie, une tristesse vissée au cœur qui ne décolore jamais ; elle creuse, creuse, creuse en profondeur, du clair à l’obscur, le bleu convoque l’âme et son miroir. À travers lui, le reflet timide où se forge l’espoir.

01 février 2026

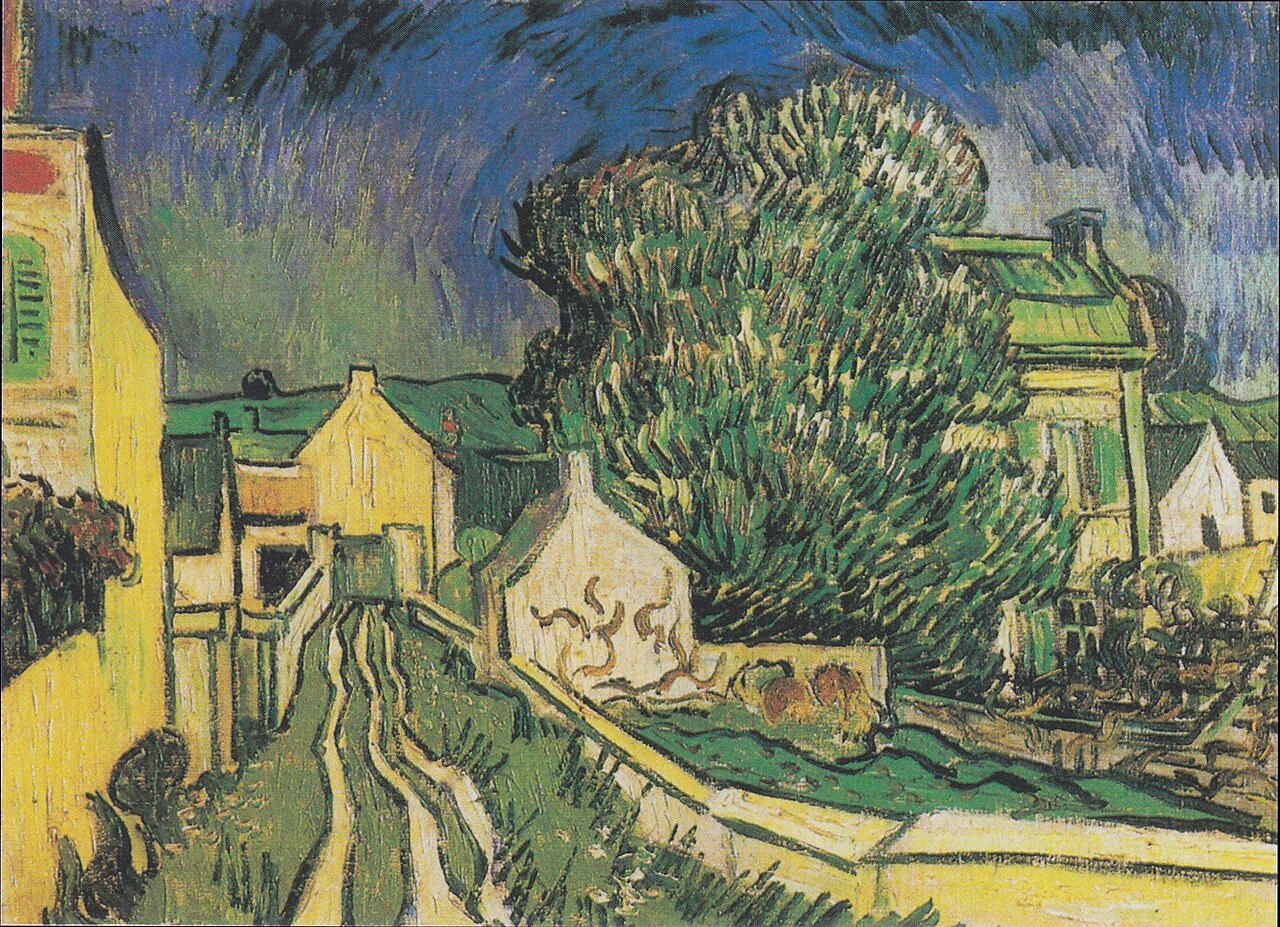

080. Coin dans le jardin de Saint-Paul

Le tableau a dégorgé. Les couleurs ont fané. Il ne reste que le contraste entre le trop-plein et l'absence. Pourtant, assis sur ce banc au cœur du jardin, j'imagine la richesse des lieux envahir mes sens, gorgé mes pupilles de pigments, de tons, de teintes, de subtilités intenses, de la vie sous les bois, à l'ombre des anciens vénérables. La couleur absente, le son aussi refuse de montrer sa présence. Le noir et le blanc imposent un curieux silence, comme un coin d'univers dépourvu d'étoile. Éole ferme son claquet. Le bruissement dans la ramure se tait. Les corps se figent. Tout s'immobilise.

Je suis l'exception. Moi, je respire. Je passe par-dessus la flèche du Temps, momentanément stoppée. Je me fais fantôme dans un décor qui tient du spectral. Et pourtant. Pourtant, une lumière intense jaillit et s'en vient enflammer les arbres, percer les ramures, illuminer le sous-bois. Les rayons amènent ces lieux à la frontière de la vie. Il suffit d'un rien pour que le jardin verdisse.

Assis sur le banc, j'imagine ce rien, ce fragment de manque et sous mes paupières fermées, la Petite Nature et ses harmonies resplendissent.

31 janvier 2026

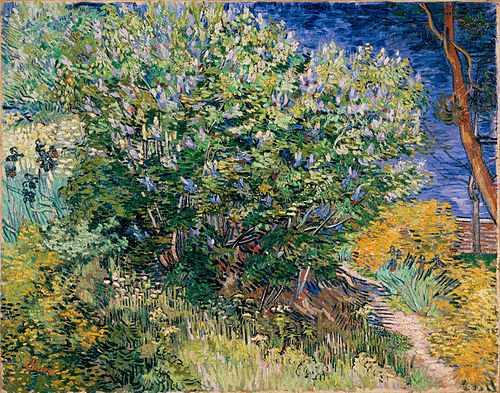

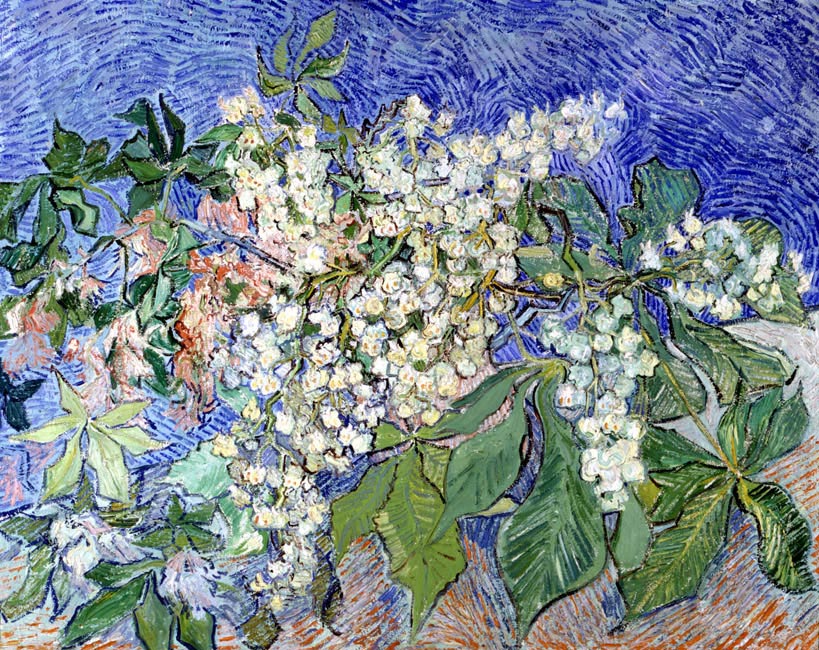

079. Le Buisson de Lilas

Je continue mon voyage, de toile en toile, sans passer par l’appartement. Je le délaisse quelques jours, m’abandonne au ciel de Provence, au soleil d’autrefois, aux éléments d’un temps où l’huile et le moteur n'existaient pas. Je marche, je marche, je marche. Sur le sentier, un buisson, un Lilas clair, pas un blanc, un mauve, doux, floral et parfumé. L’air embaume le buisson printanier. Je m’en nourris et un sourire s’en dessine. Autour, la Petite Nature s’anime. Les cigales, les grillons et quelques oiseaux sculptent une bienheureuse forme d’harmonie.

Le Lilas escorte le sentier. Il joue au Sphinx, je m’attends à répondre à une énigme, une devinette classique sur le nombre de jambes. Peut-être, tout sympathique, me laissera-t-il passer après un brin de causette et rien de plus terrible. Le buisson a fière allure, mais une solitude lui pèse. Le reste du règne se hisse à peine à ses pieds. Il compense en taille et en densité. Il affirme sa présence, conquiert le tableau, prêt à sortir de la toile, la percer, rejoindre ma propre matérialité.

Une rivière dorée borde le sentier, sur l’autre rive, à l’opposé du Lilas expansionniste. Son estuaire semble s’ouvrir sur le ciel. Son lit embrasse les nuages et l’or transmute en étoiles. Le ciel sombre s’éclaire à l’aura du Lilas. Jusqu’au sommet, le buisson fait sa loi, impose les couleurs, les formes et les humeurs. Le diktat du Lilas, voilà un titre adéquat. À l’échelle individuelle, ses éléments autoritaires, il suffit de les contourner, de les abandonner à leur misère. L’illusion de leur attractivité ne dure jamais. Jamais une pensée artificielle ne s’enracine, bien au contraire. D’un zoom moins resserré, les considérations se complexifient. D’autres mécaniques s’emmêlent, plus difficiles à gripper car le collectif devient nécessaire. Mais peut-être ai-je tort ? Les dynamiques se font souvent plus complexes que de prime abord.

Pauvre Lilas. Comparaison peu flatteuse. Il ne la mérite pas. Je hume une dernière fois son parfum printanier et le contourne lentement pour découvrir les prochains pas de mon errance. Le buisson se montre élégant, poli et gentilhomme même. Il me souhaite de cueillir le fruit ardemment désiré, cette pomme de connaissance contre le déclin des évidences.

30 janvier 2026

078. Iris

L’appartement gémit. Le bois travaille. Les lattes du plancher craquent. Dehors, le froid envahit rues et ruelles, les transforme en parfaits déserts. Pas une âme ne se risque à y pointer le bout du nez. Une bruine l’accompagne partout, presque invisible. L’ocre des lampadaires trahit sa présence. Sous leur lumière dorée, l’humidité scintille, à la lisière du cristal et du givre. Enroulé dans ma couette, un nouveau parfum se fraye un chemin jusqu’à mes narines endormies. Des fragrances provençales évoquant des champs de lavande. Je me tourne vers le long couloir, vers le pan qui s’orne de la toile. Oui, c’est bien cela. Une période achevée, un lieu terminé. Je remonte le temps d’un cran. Désormais, je rejoins le Maître sous le ciel de Provence.

Et pour entamer cette renaissance, un parterre de fleurs, un modeste sujet en apparence, mais une parfaite maîtrise de la couleur. Les iris s’épanouissent. Leurs pétales se défroissent et s’étirent, forts de l’intensité de leur pigment. Ils en connaissent la profondeur. Ils en soupçonnent les recoins insondables. Leur bleu abrite des abysses, des mers, des océans. Certains affirment même qu’il ouvre un portail sur des contrées spatiales, des lieux d’univers situés à des années-lumière.

Un iris fait le malin. Lui a décidé de se vêtir immaculé, ignorant le code vestimentaire envoyé la veille au matin. Ou alors, le pauvre se réveille tout délavé, perdu, incapable de comprendre les raisons d’un tel sort. Derrière, des colonies florales se pâment d’ocre et de feu. Elles réchauffent et rehaussent les iris marins. Les verts jouent aussi leur partition. Chacun suit les directives du pétale le plus proche : un vert froid, comme couvert de neige au pied des bleus ; un vert tendre et vif sous les couronnes de feu.

Je décide de poser mes pénates ici pour le reste de la journée, de profiter des heures de cette promesse d’été, du chant de la Petite Nature renouvelé. Je ferme les yeux et me laisse envahir. Je renouvelle mes sens, les guéris de l’abrasion causée par la ville et leur applique le baume chaleureux des présences primordiales.

29 janvier 2026

077. Gerbes de blé

Des chapeaux s’alignent dans le champ au pic de l’été. Des chapeaux étranges, ligotés d’un lacet au sommet. Ils ont l’apparence d’une espèce extraterrestre, d’un groupe d’inconnus ayant fait escalade par erreur sur notre planète. Les gerbes se teintent de gris. Des traits leur courent des pieds à la tête et s’étendent jusqu’à dessiner leur ombre arrachée au soleil. Les monticules penchent d’un côté ou de l’autre, tristes, un peu misérables et défaitistes. Pourtant, la couleur dément cet état d’esprit. Une force les habite, une richesse qui annonce de beaux lendemains. Mais pour qui ?

Mon dernier champ à Auvers. Jamais plus je ne foulerai la terre labourée, ensemencée et récoltée par des paysans chevronnés. J’en foulerai d’autres, ailleurs, sous le soleil de Provence, sous la grisaille hollandaise. Les couleurs présenteront un autre visage, parfois d'une intensité différente, parfois d’une palette bien plus singulière.

Je serpente entre les gerbes et j’y pense, à la pousse des blés. Je refais le film tout entier. Sous mes yeux, le temps s’inverse et fait un bond en arrière. La terre nue, labourée, les graines plantées, jetées à la bonne volonté de la Petite Nature. “Tiens, travaille déesse antique”. Le soc et le bœuf pour aérer la terre. La mécanisation attend encore patiemment son heure. La marée noire n’a pas encore empoisonné l’entièreté des terres.

Je reviens au temps qui est le mien, le fantasme de l’époque toujours vivace. Je romantise ces années lointaines, inconnues même. Mon ignorance me charme davantage que les perspectives présentes, la frénésie et la fureur à tout prix, le bruit constant, la montée des courbes au risque de la vie. Je ne retrouve pas la beauté des tableaux d’hier dans la lumière d’aujourd’hui. Au fond de moi, j’espère simplement ne pas regarder au bon endroit.

28 janvier 2026

076. Les champs de blé avec Auvers en arrière-plan

J’approche de la fin. La fin d’une étape. La fin du village. La fin d’Auvers. Bientôt, je m’y rendrai pour la dernière fois. Je visiterai encore ses champs de blé, ses récoltes, son labeur et ses paysans. Un au revoir en quatre temps. Pour l’heure, je m’apprête à l’appartement. Je me pouponne. Un coup d’eau et de crème, un coup de peigne. J’essaye de me faire beau, de présenter un visage défroissé au tableau. Ces derniers jours, je me laissais aller. L’approche de la ligne d’arrivée m’oblige à y remédier. Je refuse que le village se souvienne de moi à cette image, un petit gars mal dégrossi, le vêtement troué et la figure bouffie. Aujourd’hui, je m’applique avec soin.

Je surgis parmi les blés. Je passe la porte des mondes au cœur de la marée dorée. À perte de vue, elle engloutit le monde. La promesse du pain qui dominera l’alimentation, qui nourrira le monde. Le champ a une épaisseur presque grossière, loin de la finesse des épis sur le seuil de l’été. Le Maître les a gavés de gros traits et a conservé le doigté à mesure qu’il s’élevait vers les hauteurs, le long des murs et des toitures villageoises. La Petite Nature serait-elle donc encombrante à son regard et les faits de notre espèce délicats ? J’en doute. Voilà seulement un malheureux hasard.

J’erre à travers les céréales. Elles s’écartent poliment. Je prends garde à ne pas les écraser. J’emprunte les sillons du détenteur de la clé des champs. Toujours un coup d'œil au ciel. Toujours l’envie d’y grimper au coin de la tête. Un ciel discret, un mauve léger, un bleu absent. En remontant le temps, en descendant vers la Provence, je trouverai des ciels d’envergure, des profondeurs azur que peu de Maîtres ont égalés.

27 janvier 2026

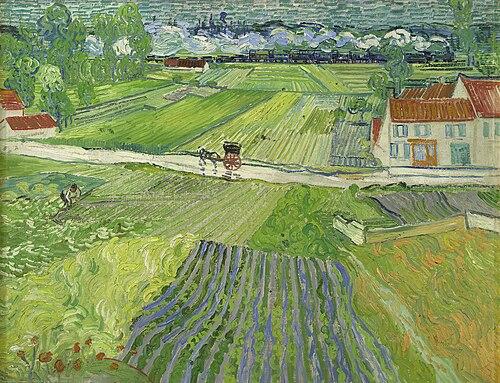

075. Vue sur Auvers avec champ de blé

Le silence hante l’appartement. Le bruit provient de l’extérieur seulement. L’écoulement des eaux usées dans les canalisations ; le métropolitain et son vrombissement souterrain ; les usagers urbains déambulant sur l’asphalte piqueté de flaques orangées. J’ouvre fenêtre et volet. Je hume la densité de mes congénères avant d’allumer une cigarette : un remède autant qu’un poison. Derrière moi, j’entends les couleurs babiller. Le tableau s’éveille. Il entonne sa litanie quotidienne. L’amour de l’errance y répond immédiatement. Je referme volet et fenêtre d’un geste sec. En silence, j’enfile ma panoplie pour le voyage : des chaussures de marche, éprouvées, un pantalon épais, une cape à l’épreuve des baisers d’Éole comme d’Hélios.

À peine atterri, je m’enfonce au milieu des blés dorés. Les épis envahissent la toile, prêt à dévorer la ville. Je les imagine, tels lierre et liseron, ramper le long des murs, s’enrouler autour des arbres, recouvrir les pierres ; le village deviendrait : Auvers-sur-Blé.

Les couleurs contrastent, se marient et se relient. Tout cela à la fois. L’or et le mauve s'excluent, mais le vert les relit. Il fait office de négociateur, il harmonise les humeurs, guide ses sœurs à faire un pas l’une vers l’autre et propose, modestement, une réconciliation au moins au sein du tableau. Les deux fauves, le froid et le chaud acceptent de mauvaise grâce et continuent malgré tout de se toiser. Sur les toits, le mauve domine, toise davantage que le blé ne saurait en rêver.

Le mauve a pour lui le domaine céleste, la silhouette des nuages, des panaches de fumées gorgées d’eau et de neige. Bien sûr, pas de neige estivale, mais à ces altitudes, je devine la beauté du cristal.

26 janvier 2026

074. Meules de foin sous un ciel pluvieux

Le crépitement de la pluie envahit les champs. L'humidité s'infiltre jusqu'au creux de l'os. Le ciel pleure depuis longtemps. Les herbes s'agitent nerveusement sous les caprices du vent. Un coup à gauche. Un coup à droite. Une caresse. Une maladresse. Éole siffle sans cesse le chaud et le froid. Je patauge sur le sentier à peine gravillonné, la boue jusqu'aux chevilles. Pieds nus, le froid me gèle les orteils. Immobile, j'attends sous le rideau, les gouttes s'écrasent contre mon crâne en flaque. Je fixe la meule de foin, puis balaye les verts d'un trait avant de me perdre dans les nuages, le troupeau céleste. Des oiseaux bravent la tempête. Stoïques, ils laissent le vent imposer le cap. Enraciné dans la glaise, je rêve de m'enlever, d'épouser le vent à leur manière, de toiser l'horizon, de ne plus jamais le qualifier de lointain ; que le voyage et la destination ne fassent plus qu'un.

25 janvier 2026

073. Les champs

Je respire. La cadence ralentit abruptement. Les sirènes s'éteignent. Les urgences se reportent au lundi suivant. Enfin s'épanouit le week-end. Ce matin, aucun réveil ne résonne dans l'appartement. Le ronronnement de la ville se fait plus doux dehors. L'agitation urbaine, réduite de moitié, n'a plus assez d'énergie pour frapper au volet. Ailleurs sur Terre, d'autres demeurent en apnée, le fer de Damoclès suspendu au-dessus de leur tête. Chez eux, le ronronnement se fait toujours tonnerre et l'orage ne cesse de déchirer le ciel. Les vieilles frontières arbitraires et d'intérêt décident de leurs malheurs ; ça et les immondes vices de vieillards rabougris.

Des champs. Encore. Je ne m'en lasse pas. Des carrés cultivés à perte de vue, épousant la rondeur des collines, leur offrant un peu de volume. Ici et là, un arbre agrémente le relief, une petite tour d'observation végétale pour guetter alentour. Le mélange des couleurs produit une douce saveur, de l'or, de l'ocre, du vermeil, du vert. Un gris pluie s'invite encore. Une étrange traînée s'étend sur la prairie, comme une flaque d'eau ou un fin nuage.

Le ciel se prépare encore à filer la pluie. Les épaisses cordes attendent patiemment, calfeutrées dans le coton des nuages. Le signal de la dépression se fait attendre. Mais bientôt, elles claqueront fort, dégringoleront et dessineront un épais rideau. En attendant, je poursuis mon errance, le col zippé jusqu'au menton, le parapluie dans une main, l'autre dans la poche de mon pantalon en lin. Je longe le chemin. Aucune destination particulière. Je recherche seulement la quiétude des lieux, le silence humain et l'absence de furie des empires.

24 janvier 2026

072. Champ de blé avec bleuets

Une courte ellipse aujourd'hui. Un fragment. Rien de plus. Je profite du vent, de l'humidité grimpante, de la synthèse des éléments. Le vent rugit dans mes oreilles. Avec lui, s'amène la tempête. Là-haut, les nuages s'amoncellent. Les moutons s'apprêtent à bêler. Bientôt vient l'heure de la tonte. Je devine des formes à travers le contraste des gris. Des dragons appelés zéphyr. Les fleurs et les montagnes revêtent la même couleur, le bleu mélancolie des esprits maladifs. Un bleu marin. Un bleu pas si lointain.

23 janvier 2026

071. Champ de blé aux corbeaux

Au milieu de la nuit, calfeutré à l’orée du silence des respirations dormantes, mes larmes ont coulé. Au pays des songes, l’expédition touchait à son terme. Le périple avait été rude et terne. Devant nous, un portail se dressait. Il marquait la fin du voyage avec ses barreaux rouillés et humides. Le sel se déposait sur mes joues, comme les embruns d'un torrent. Ma respiration s’accélérait. Mon nez s’encombrait. Dès lors qu’il fallut respirer par la bouche, je me réveillai.

Au pays matériel, un silence léger, ponctué des sirènes autoritaires, du tumulte naissant de la ville dont la paupière se soulevait. Les gyrophares perçaient à travers mes volets délabrés, dessinaient des ombres curieuses, des silhouettes impossibles. L’agressivité urbaine pénétrait dans l'appartement. Je sentais les murs frémir à l’idée de s’y confronter une journée de plus. Peut-être la dernière, craignaient-ils. Le lieu mit de lui-même en évidence la toile. Le néon s’alluma, solitaire, au bout du couloir. Respectueux des traditions, fidèle au culte des appartements divinisés, je me levai, la figure fripée, la peau marquée par mes draps sales et me dirigeai, le pas lent, mais déterminé, vers le plus beau spectacle des champs qu’il m’ait été donné de contempler.

Un genre de tourmente. Une vision surimprimée. Un prisme noir. Le vent siffle fort, terriblement fort. Là-haut, le ciel prépare l’orage. Les corbeaux ajoutent leur ramage avant de s’envoler dans un froissement d’ailes. Les blés grincent, trop secs pour se laisser aller. Les nuages, fluorescents, se griment en lune, décorent le ciel d’un paysage stellaire inconnu. L’obscurité troue la voûte d’épais traits, elle le creuse en des profondeurs inconnues d’où jaillit l'indicible espace lointain.

Les routes s’éloignent, chacune offrant un futur possible. Je me tiens sur le point de non-retour, l’ultime nœud, l’orée du destin. Aucun des tracés ne m'inspire. Je n’en devine pas la finalité. Le voyage compte certes, mais il est bon de savoir où l’on pose le pied. Alors, prudemment, je me détourne des trois évidences et d’un pas lent, je creuse ma propre ornière, car je sais que dans cette direction j’atteindrai un jour la mer.

22 janvier 2026

070. Chaumières à Chaponval

Les chaumières s’arrachent à la terre et forment des tumulus pointus. Le chaume de la toiture se fond dans la prairie, seule la couleur trahit le vivant du sec, du desséché, du depuis bien longtemps coupé. Ces bâtiments en imposent, elles dévorent le cadre, l’envahissent d’un bout à l’autre, l’air de dire : j’habite ici. Au sommet de l’une d’elles, une silhouette et une échelle. Une main attentionnée, un esprit prévoyant qui saisit l’initiative au bon moment, avec au terme de la bobine de pensée : ici il faut réparer.

Une paire de silhouettes papotent sur le seuil, l’une bleue, l’autre brune. Des petits formats, des formats jeunesse, des jeunes à l’énergie solaire. Ils profitent du bon temps, du temps de repos, de se reposer entre les labeurs de la vie villageoise. La porte d’entrée de la chaumière s'entrouvre, une lumière incandescente s’en évade, un ocre chaleureux né d’un foyer animé.

Au fond, un corvidé guette, perché sur la corniche de la bâtisse arrière. De temps en temps, il croasse, rappelle aux bipèdes qu'il sait donner de la voix. Augure depuis sa naissance, l’emplumé prophétise du haut de sa prestance. Ses prédictions se veulent précises, au cordeau des futurs pressentis. Malheureusement, mon genre ne comprend goutte à la langue des corbeaux. Comme dans les tragédies, ses prédictions restent lettre morte et la Roue du Temps embraye vers son sinistre cycle. Un oiseau nommé Cassandre.

Je me console dans le bleu-gris-vert du ciel. Les nuages me bercent. Ils n’annoncent pas encore la pluie. J’en profite pour cueillir un coquelicot ici et là, quand le genre humain détourne le regard et continue d'ignorer la présence d’une âme venue en quête de paix.

21 janvier 2026

069. Deux femmes à travers champs

Une fièvre colorée échauffe la toile de la journée. Les espaces se confondent, se mêlent, se superposent. À peine quelques traits délimitent les silhouettes, les sommets et le crénelage émoussé assis sur l’horizon. Les champs pataugent dans une marée vert clair, une fluorescence artificielle, comme si une légion de laitues irradiait quelque photon inattendu.

Sur le chemin, ocre et poussiéreux, deux amies se promènent, l’âge harnaché dans la raideur dorsale, mais la sagesse calfeutrée sous la volonté de respirer l’air d’été. La robe blanche s’oublie vite, éclipsée par ce formidable bleu à pois qui détonne. Le cheveu long, le cheveu roux, la promeneuse se coiffe de paille, complétant le foyer qui brûle au sommet de sa tête. Je laisse ces dames passer. À mon habitude, je reste discret. Je ne veux pas déranger. Je me retiens même de respirer, une courte apnée le temps que leurs paroles s’envolent et que plus aucun sens n’y résonne.

Aujourd’hui, le ciel se fait mousse. Une mousse vivace, verte ou bleue, sans nuage. Je poursuis ma route dans sa direction. Je me demande quelle couleur il me réserve sur l’autre versant des collines. D’abord, je compte faire une halte à la maison dressée non loin, petit pavé d’or solitaire. J’y trouverai de l’ombre sous les arbres, de quoi reposer mes yeux de cette fantaisie colorée, de cette fièvre du pinceau dans laquelle le Maître m’a embarqué.

20 janvier 2026

068. La Mairie d'Auvers-sur-Oise le 14 juillet

L’eau s’écoule à bouillon dans les lits zingués. Les gouttes martèlent les volets qui grincent sous l’insistance véhémente du vent. Dehors, au cœur de la nuit, le monde tourbillonne. Les feuilles s’effritent en nuées, comme une compagnie d’oiseaux prise d’une envie soudaine de tourbillonner. Éole s’égosille en cadence. Sa voix se brise, rafale après rafale, ses mots se soumettent à l’orage. Tout là-haut, le tonnerre gronde en majesté. Les éclairs jaillissent, zèbrent la voûte, la sculptent, lui impriment les fugaces formes de la Nature. Enroulé dans mes couvertures, grelottant malgré le chauffage, mon insomnie se fixe à la cadence des roulements, l'œil en quête du prochain flash à travers la rainure des volets. Au plus fort de la tempête, enfin le tableau m’appelle, une voix légère, parfumée d’été, pleine des couleurs d’une Petite Nature encore respectée.

C’est jour de fête, semble-t-il, à la mairie. Les drapeaux sont de sortie. La brise les agite amicalement. Elle participe de bon gré à l’effort patriotique. La Marie ressemble à une île, unique pavé de mortier enraciner au cœur d’un parc chatoyant, un pré lorgnant davantage sur le jaune des blés que le vert printanier. Peu d’âme s’anime autour d’elle, peu d’embarcations s'amarrent à son quai. Quelques-unes errent le long des courants voisins, battant le pavillon franc, d’autres posent l’ancre sur les bancs, mais malgré sa porte grande ouverte, personne ne pénètre le national bâtiment.

Moi-même, je me tiens en retrait. À bord de mon frêle esquif, je gite, je gite, je gite. Je crains aussi le grain ici. Je profite du soleil et du ciel pastel. Je leur offre mon visage amaigri, épuisé des nuits d’insomnie. Je me laisse bercer par les vagues et la danse des pétales. Les feuillages susurrent des mélodies primordiales. Je confonds terre et mer. L’horizon disparaît et j’en souris, ravi.

19 janvier 2026

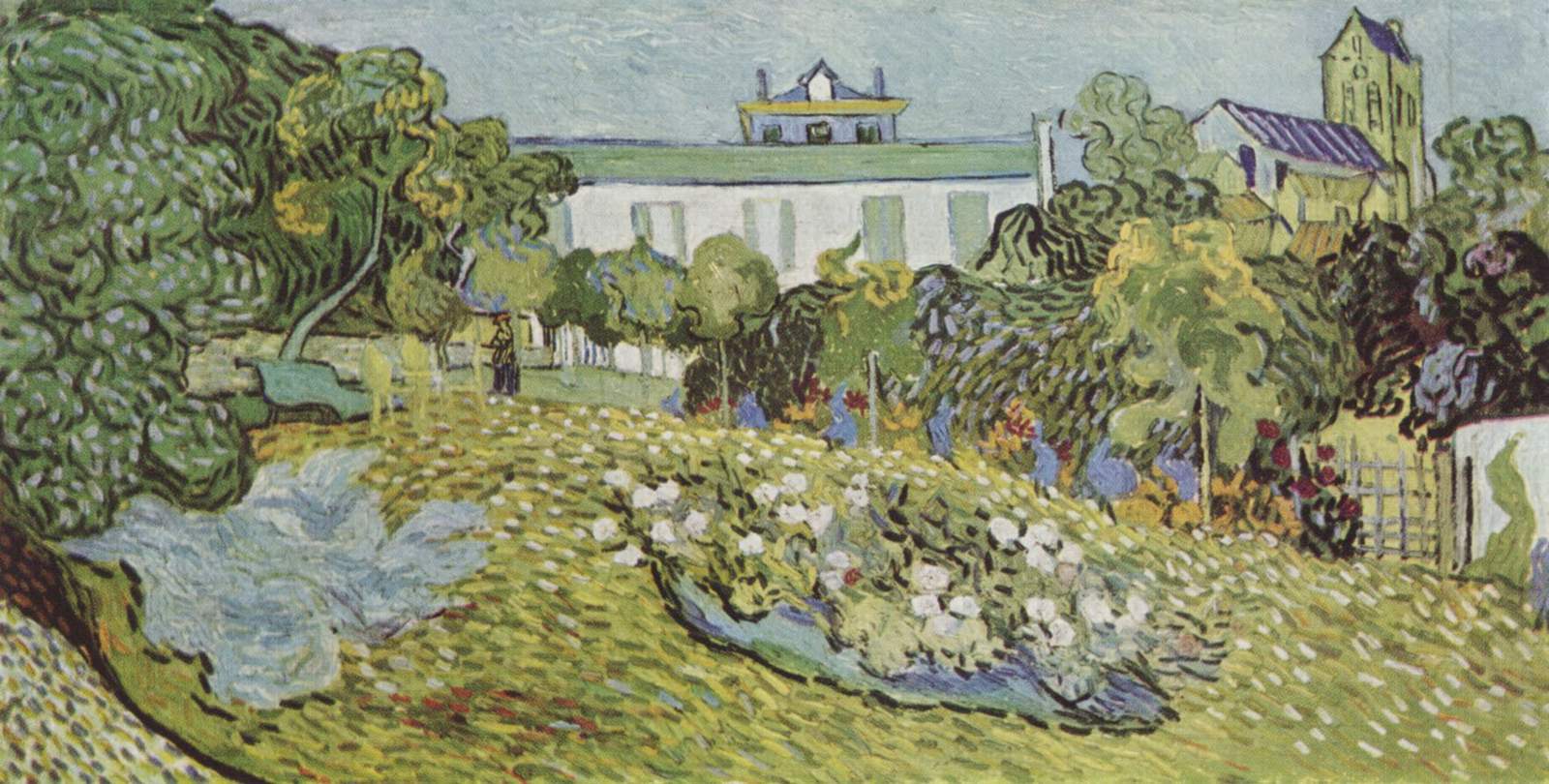

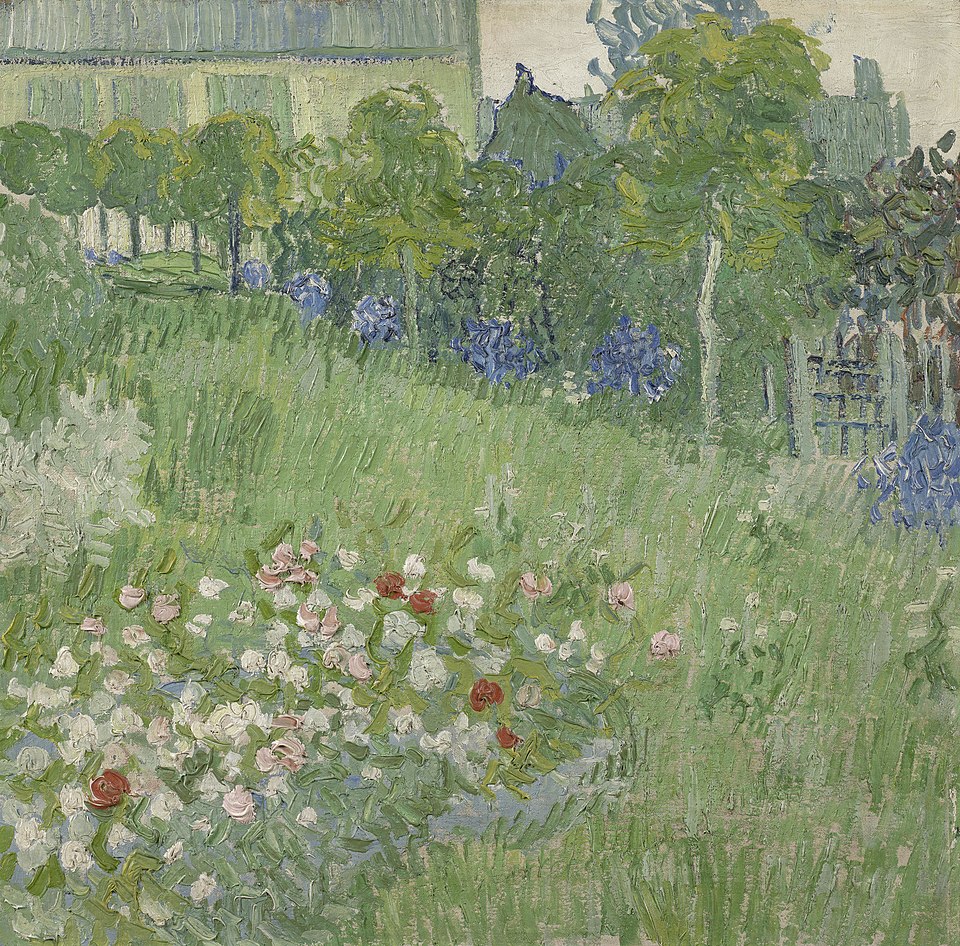

067. Le jardin de Daubigny avec un chat bleu

Je n'ai pas bougé. Je suis resté prisonnier du jardin. Mais d'une manière ou d'une autre, la toile a changé. Le temps s'est écoulé. Combien de temps ? Combien d'années ? Quand reviendrai-je à l'appartement ? Quand retrouverai-je le néon blafard et les miettes au coin de la table ? Mes pieds s'enfoncent dans la terre meuble du jardin. L'humidité remonte jusqu'à mes genoux, imbibe mon pantalon en toile. Je m'enracine au cœur de cet Éden rafistolé et fantasmé. Et dans celui-ci, point de serpent, un chat bleu passe seulement.

La lumière ondoie sur le ciel comme en mer. Des traits or et pastel sur un aplat bleu, légèrement vert. Une ligne fractionne le ciel. Un côté sombre, un côté clair, entre les deux : cette frontière. Curieuse dualité céleste. Aujourd'hui, les arbres se dressent plus droit que la veille, du moins leur tronc acquiesce une raideur militaire. Les ramures conservent une certaine folie ondulée, tourbillons de feuillages nervés.

Des détails se précisent, apparaissent, ressortent à la lumière nouvelle. Un banc, une table, des chaises, un portail, une silhouette fine. Le jardin s'agrémente de petits plaisirs. Derrière, un long bâtiment coupe le ciel, le crépis rose, le mur bardé de fenêtres. Et un peu plus haut, une sorte de tour en guise de chapeau, blanche, le toit ardoise, deux piquets pour délimiter le bout des arrêtes.

Le jardin a perdu de sa splendeur. Couleurs et fraîcheur se sont affadies. Il règne une humidité lourde, une empreinte spongieuse caractéristique d'une violente ondée d'été. L'air chaud étouffe presque, gorgé d'eau et de la violence rémanente des éléments. Je pourrais rester. Je pourrais m'asseoir sur le banc, à la table ou encore passer le portail. Je passe mon tour cette fois-ci. Je rentre.

18 janvier 2026

066. Le Jardin de Daubigny

Ce matin, je me réveille en terre étrangère, loin de ma maison, dans un duché lointain qui ne borde pas le lit du Rhin. La locomotive me presse, l’horlogerie s’anime sous la cadence des aiguilles. Tic tac, il me faut partir. La vapeur s’élance et force les turbines. La mécanique grince, couine, rugit. Je cours après elle. Je déambule de nuit à travers la ville. Je me repère aux fumerolles s’échappant évasives des cheminées d’acier. Les rues dorment encore. Les rêves n’ont pas encore été jetés sur le palier de la porte. Et pourtant, si loin de chez moi, la toile s’invite. La peinture crève la réalité. Elle suspend le temps et grippe les mécanismes ferroviaires. L’entropie rentre en apnée. Les molécules se figent pendant que la flèche du Temps se rétrécit. L’instinct me pousse à l’exploration, à abandonner une nouvelle fois ma première destination.

De l’obscur au clair, je transite. J'atterris mollement sur un tapis floral, un jardin parfaitement garni. La saison y est propice, la sueur et le labeur aussi. Les herbes s’ajustent à la hauteur désirée et dessinent un horizon dentelé de pétales. Les arbres ondoient, du tronc jusqu’au bout des ramures. On les croirait atteints d’ivresse. Je fabule. Je délire. Peut-être. Loin derrière, l’église se dresse. Elle présente sa nuque, nous dissimule son visage, comme l’avatar d’une religion où le blasphème se niche dans la représentation.

Le ciel, encore lui, accroche mon regard, mes pupilles dilatées encore nostalgiques de la nuit. Des traits composent la voûte, un mélange de pastel de toutes sortes, claires et douces. On croirait un simili gris. Moi, j’en suis convaincu, j’arpente un jardin sous une aurore fraîche et porteuse d'un espoir précieux.

17 janvier 2026

065. Champs de blé après la pluie

Après tout, peut-être que la fuite colorée de la veille marquait la pluie, un rideau épais, des cordes drues, le fracas des gouttes martelant la terre. Ma mémoire me fait défaut. Je ne me souviens plus si mon manteau dégoutait, si la pluie se mêlait aux larmes grises.

Aujourd’hui, un coup de vent a balayé le noir et blanc. Les couleurs ont éclos comme au printemps, fraîches, intenses dans leur renaissance. Le paysage apparaît lavé, rincé, mais pas encore séché. Une pesanteur humide imbibe encore l’atmosphère de la plaine. Quelque chose de frais et non putride, une forme de jeunesse, une sorte de promesse, un rien des éléments laissés à la discrétion des vivants qui dit : profite de l’instant présent.

Je prends la note au pied de la lettre. Chaussé de mes bottes hautes, je déambule dans la contrée. Je monte et descends les maigres reliefs. Je traverse les champs. Par esprit, je défile à travers les saisons. La Petite Nature s’éveille. Elle compte bientôt finir sa toilette. L’ondée l’a surprise. Elle ne s’attendait pas à ce que le ciel se déverse ainsi. D’abord, il faut réparer, tout reconstruire. Ensuite viendra le temps de chanter, d’animer les herbes hautes, de rappeler à ceux d’en haut que ceux d’en bas existent.

16 janvier 2026

064. Les champs de blé

La couleur répond aux abonnées absentes. Elle roupille quelque part, à l’abri du dictat des réveils et du soleil. Elle abandonne le monde, le prive de sa palette. Elle le condamne au non-chrome, au noir et blanc, à l’absence de longueur d’onde et à l’empilement du spectre. Plus de nuance entre les teintes, seulement entre les gris. Des dégradés plus subtils, plus délicats à transcrire. Le contour des formes s’annonce incertain, la nature du sujet, bien que familière, ne coule plus sous l’évidence. Un paysage. Un champ. Des blés. Un ciel de traits où une ondée pourrait menacer.

Une certitude. Un désert. Une absence de mes congénères. Je plante seul mes pieds au milieu des champs décolorés. Personne ne travaille à repigmenter faune et flore. M’est avis qu’enfermés à double tour chez eux, ils trépignent à la recherche de la substance manquante.

La disparition des couleurs ne condamne pas la Petite Nature. Au contraire, elle redouble d’efforts pour marquer sa présence. Le vent redouble de force. Il accélère le rythme de la danse. Les herbes et les blés donnent de la tige, ondulent, frémissent et se murmurent le refuge des couleurs. Un secret bien gardé, à l’abri des miens, au fond d’un langage primordial impossible à disséquer.

Je me surprends à les imaginer, à les appliquer de tête sur la plaine et ses collines, de mémoire, de souvenir. Un or vibrant pour les blés, au contraire d’un jaune sec et cassant. Les herbes, un vert intense, piqueté de blanc et de rouge, des couronnes de pétales puissantes. Un azur léger, voilé des blancs légèrement rosés. J’imagine un matin, un monde à la paupière tout juste soulevée.

15 janvier 2026

063. Plaine près d'Auvers

La morosité suinte du papier peint taché. Elle le décolle ; elle forme des bulles le long des murs où s’étend la moisissure. La morosité, c’est l’humidité des états d’âme. Après ma pénible journée, j’ai l’esprit particulièrement humide. Je voudrais le sécher, l’adoucir à grand tour de tambour. À défaut, je le frictionne à la serviette rêche, je frotte le moindre recoin, le moindre pli où l’eau se glisse. Un esprit sec dans un corps faible, voilà déjà une partie gagnée. Mon humeur s’adoucit, la toile au fond brille, cligne de ses larges paupières anguleuses. Une belle respiration m’attend et la promesse d’une éphémère maîtrise du Temps.

Une plaine agricole typique : des carrés colorés et cultivés à la sueur populaire, des lopins laissés en jachère où la Petite Nature s’ébroue d’herbes hautes et de fleurs sauvages, de rares pelotons d’arbres crénèlent les frontières céréalières. Trop peu. La Petite Nature se bagarre la précieuse ombre qu’offrent les ramures. Quand viendra l’été, il faudra se réfugier sous terre, là où grouille l’humidité et le ver.

Le ciel moutonne paisiblement. Ici et là, les cotons célestes s'agglutinent, leur blanc mutin, taquin, sans promesse de pluie. La menace n’est pas à l’ordre du jour. Ils bataillent trop avec le vent pour l’envisager. Éole, lui, s’amuse plus que jamais. Il donne le tempo de la plaine, transporte les fragrances, les murmures et les peines lointaines. Il me chatouille les oreilles, agite les pans de ma cape, me caresse les joues avec amour. Il sait que je viens de loin, d’un monde où règne un lointain cousin. Le vent reconnaît les voyageurs, les salue toujours au seuil des mondes, à la croisée des chemins.

14 janvier 2026

062. Champ aux meules de blé

Ici, le monde continue de s’affadir. Les couleurs refusent d’offrir leur profondeur ou bien notre œil s’aveugle. Tout se mêle en une sinistre boue de marrons et de gris. Le bruit et la fureur abîment les teintes les plus anciennes ; ils souillent nos émotions, jusqu’aux plus intimes ; ils cristallisent un nouveau genre de peur à l’orée du cœur. Pour lutter, je poursuis mes péripéties, je continue l’errance interminable à travers les toiles. Je sais bien qu’elle se conclura un jour, par manque de temps, par ignorance ou bien par faiblesse. Mais si ma volonté demeure, je doute que le tableau ne me fasse jamais défaut.

Aujourd’hui, des chaumières à l’allure de meules ou bien l’inverse. Malgré la prééminence des amas, l’or verdit sur les bords, comme un métal gagné par la vie. Une pairie, plus qu’un champ, longe la gauche du tableau et encercle nos monticules. Des hautes herbes riches, piquetées de fleurs, de tiges de toutes sortes, du végétal cosmopolite où les pucerons ne s’embêtent certainement pas à faire le tri. Sous tous les brins, taille, odeur, couleur, il est de bon ton de déclarer : “voici mon abri”.

Le ciel apaise. Il s’étend en longs traits, miroirs de cirrus diffus à perte de vue. L’azur se recouvre d’une fine pellicule, un brouillard, un voile humide le temps de la toilette. La voûte est coquette, elle se prépare à porter son bleu le plus chaud pour tenir une belle promesse d’été.

Autour de moi, la Petite Nature s’égaille. Les insectes, les oiseaux et le murmure du vent dans les ramures. Tout ce beau petit monde rappelle aux grands mammifères bipèdes que le modeste et le discret habitent depuis fort longtemps le domaine.

13 janvier 2026

061. Champ de blé sous des nuages d'orage

L’horloge mondiale sonne l’avènement de la semaine nouvelle. La grande aiguille crisse douloureusement du dimanche au lundi. La sentence impitoyable sonne. Des matines laïques à l’écho capitaliste. Le réveil tonne sur ma table de chevet. Son fracas m’arrache au plus beau des pays, celui où les couleurs résonnent des mélodies de la vraie vie. La chandelle allumée, j’éteins cet excité, le regard noir, accusateur de m’avoir dérobé un dernier instant de paix. Sur un coup de tête, je me lève, déterminé à fuir cette journée, ce nouveau cycle, cet état de prisonnier. Je fonce au bout du couloir. Le tableau journalier me ravit. Sans attendre, sans respiration, je plonge.

La lumière côtoie les ténèbres. Ils sont voisins et les couleurs le célèbrent. Les blés débordent de vivacité. Leur tendresse promet que leur tige caresse le ciel. Ici et là des fleurs printanières égaient leurs pavés trop carrés, trop anguleux, trop rangés. Déjà en ce temps, les champs ont la fâcheuse tendance à ressembler à un peloton d’armée.

Là-haut, la menace moutonne. Des nuages blancs et cléments persistent, mais au-dessus de l’horizon menace une marée sombre. La nuit s’invite en plein jour et ce n’est pas un jour d’éclipse. Au loin, j’entends le roulement céleste et j’aperçois le furtif nacre des éclairs. Les éléments se mettent en ordre de bataille. Bientôt, la tempête tourmentera les blés de ce côté-ci de la vallée. Le vent s’en fait le message. Il siffle fort, par à coup, tente de me pousser de l’autre côté, m’invite à rentrer pour m’abriter. Je refuse naturellement. J’attends l’orage de pied ferme. Je ressens dans le creux de mes os pulser un désir primitif, celui de se sentir les mains de la Terre palper chacune de mes fibres.

12 janvier 2026

060. Paysage d'Auvers sous la pluie

Les cordes claquent contre le sol. Des oiseaux noirs s'envolent. Le bleu et les gris conquièrent le ciel, le village et les touches de forêt. Seuls les blés résistent ; l'or poursuit cet interminable duel. Le vent siffle plus qu'il ne souffle. L'humidité fait la gadoue. Quelques chapeaux courent se mettre à l'abri, surpris par ce rideau tombé du ciel. Il faut dire qu'il est arrivé vite. Avant l'évènement, au matin, le soleil promettait la chaleur et l'azur de l'été jusqu'au terme de la journée. Finalement, l'averse remporte la partie, avec l'appui une armada gorgée de pluie.

Je me tiens immobile à la croisée des chemins, planté entre les champs, voisin des blés dorés. La visière de ma casquette m'épargne une vue brouillée. Mon manteau me protège des éléments. Le regard rivé vers le ciel, j'attends patiemment la danse des éclairs. Je sens la goutte me pendre au nez. Je tire un mouchoir de ma poche et sonne ma trompette nasale d'une expiration nette. Du haut du champ, je domine le village enraciné en contrebas. Je ne vois rien d'autre que des toits, des cyprès et des blés sur le versant d'à côté.

Je découvre quelque chose d'apaisant dans cette tourmente. La régularité de la pluie. Son harmonie statistique. Le claquement des cordes à la fréquence du vent. À bien y regarder, le bleu décline en violet. La nuit babille ses premières intentions, la volonté de grisonner et d'assombrir. Bientôt, même l'or des blés sera dévoré.

11 janvier 2026

059. Les Vaches

Le troupeau s'épanouit sous le soleil levant. Le ciel scintille. L'or et l'azur se mêlent en incertitude. Un oiseau s'envole, s'égaille du jour à peine levé et appelle le vivant à ouvrir ses paupières. La faim a déjà tiré le troupeau de la torpeur, leur gardien aussi et son chien. Je l'entends aboyé au loin. Le visage des vaches se cache, tourné vers leur destination, un morceau de pré bien vert, garni d'une herbe haute et fraîche. Les marrons tourbillonnent sur leur cuir tendre. Ce dernier épouse leur corps étrange, tantôt charnu, tantôt grêle. Les ondulations offrent une mystérieuse vision de ce que cet animal était.

Je m'attarde peu. Je laisse le troupeau à ses ambitions nutritives. Je me détourne. Je prends la tangente, les yeux fixés sur l'horizon qui barre le pré. Le jaune tranche le vert d'une ligne nette. Dans quelques heures, l'azur engloutira le jaune. D'abord clair, le bleu sombrera dans une nuit noire piquetée d'espoirs.

10 janvier 2026

058. Bords de l’Oise à Auvers

Le bruit et la fureur claquent contre les volets fermés de mon appartement. Jour et nuit, le monde extérieur hurle sa folie sur toutes les ondes disponibles. La stupeur accouche de l'inertie. On reste cloué au lit, le cerne épais, la paupière lourde et l'avenir défait. Mais toujours un peu d'espoir brille au bout du couloir. Le tableau résonne de sa douce note, un accord même, une harmonie claire.

Aujourd'hui, le Maître m'embarque sur les rives d'une rivière, une oie avec un « s ». J'imagine hors champ les guinguettes, les airs guillerets, les badauds, les promeneurs bras dessus, bras dessous. Les plus aisés s'aventurent sur les eaux, une coque imperméable pour tout habitacle. L'audace réussie autant aux hommes qu'aux femmes.

Un incendie végétal dévore la berge et la toile. Ces feuilles épaisses s'expriment en traits resserrés, mais désordonnés, avec l'expression d'un naturel troublé. Les verts se déclinent en multiples visages, des plus clairs au plus profonds. On y retrouve chacune des quatre saisons. Un morceau de ciel s'accroche encore en haut à gauche du tableau. Un bleu plein de vert, un vert plein de bleu. Dans ce carré, les couleurs accouchent d'autres couleurs et l'air est frais.

Je m'assieds au bord de l'eau. Je contemple le courant descendre rejoindre sa vallée. Je guette la Petite Nature animer la surface, les petites ondes et les clapotis insaisissables. Je ferme les yeux et écoute la douce symphonie d'un éclat de paix entre l'environnement et son habitant.

09 janvier 2026

057. Le bosquet

Je retourne sur mes pas, ceux de la veille. À courir comme un dératé pour atteindre les champs, j'en ai raté le bosquet. Ici, les jeunes arbres s'étirent et libèrent leurs fragrances. Leur tronc, fin et solide, grincent gentiment sous la houlette du vent. Les feuillages murmurent les secrets de Dame Nature. Les fleurs charment et aromatisent le vent.

Le bosquet s'étire haut, jusqu'au sommet de la toile. Les ramures se confondent avec un verre vitrifié, où les bulles d'air emprisonnées distordent la réalité. L'orée d'un bois, une porte gardant un secret. Parmi le vert réside un puissant silence, une voix ancienne qui n'a pas encore prononcé sa sentence.

08 janvier 2026

056. Champs de blé avec gerbes

Dehors, les cendres pleuvent, les panaches noirs tourbillonnent vers les hauteurs, paresseusement, grappes mûres de l'incendie rassasié. Tout autour s'agitent les vautours. Leur cou gras frémit à l'idée de dépecer les restes cuits. De ma fenêtre, je contemple cette interminable fin, impuissant, les sens saturés des quatre coins de cet enfer grandissant. Le feu rugit, nourri au souffle de l'Oncle maudit. La Bête a faim. Je ne suis qu'un homme. Je marche sous le ciel, rien de plus. Seuls les oiseaux volent.

Aujourd'hui, les champs de blé offrent un refuge inespéré. Une goutte paisible dans l'océan trouble de la réalité. Une vague modeste, barrée d'un léger trait d'écume, une douce émulsion iodée. Ce n'est pas la mer que je vois là, mais bien un parfait ciel d'été. Les blés s'effondrent au rythme de la sueur perlée et du fer aiguisé. Je déchante. L'évasion, l'illusion, tout se brise à ce son. La pensée s'infiltre. La fissure béante de l'esprit l'y aide, trace un chemin direct et frappe au cœur.

La mélancolie m'envahit. Je scrute le ciel, l'œil humide, le cristallin trop clair ; presque en moi la volonté d'être aveugle. Je cherche le soleil pour en finir. Finalement, je me résigne et je souris. Ce joyeux ciel porte une bien belle moustache en guise de nuage.

07 janvier 2026

055. Jardin à Auvers

Au jardin d'Auvers s'écoulent les pétales printaniers. Du pointiller au trait, le blanc s'étire et forme une ronde, danse autour des parterres fleuris, bénis sous le soleil de midi. Le ciel tourbillonne, vert forêt, vert d'eau, vert sève. Les nuances s'enroulent, se mêlent et se confondent. Elles accouchent de couleurs nouvelles, inconnues au bataillon des longueurs d'onde. À mes pieds, le chemin ressemble à une plage à marée basse. Le gris des galets reflète la lumière solaire, se prend pour une flaque d'eau, un drôle miroir d'ambitions. En décalage, enraciné, un puits, un petit puits vient achever la perfection de cette oasis. Les humeurs encore pleines de miasmes, je racle un peu et ravale ma mauvaise substance. Je ferme les yeux et inspire autant que possible. L'odeur du printemps m'apaise. Mes muscles se détendent. Hors champ, je m'assois sur un banc. Là, l'esprit ballant, je laisse les oiseaux me bercer de leur chant.

06 janvier 2026

054. L'Enfant à l'orange

La même bouille fantasque. Les mêmes solaires sur les joues. Une orange en guise de balle. Un cadeau. Un présent à déguster sagement. Une robe bleue, une mélancolie enfantine qui perle sur les plis. Autour les jaunes ondulent sous la caresse des vents. Moi, loin au fond de mon lit, dans le froid sombre et glacé de mon appartement, je tousse. J'envie l'enfant à l'orange. Je patiente. Bientôt la santé répondra présente.

05 janvier 2026

053. La petite arlésienne

La pluie claque contre la vitre. Les gouttes dégoulinent le long du verre. L'impact laisse son empreinte, un rond moussu, donnant l'air d'un papier peint à pois. Il pleut ailleurs ; dans ce regard triste, noir d'une mélancolie profonde ; sur ce haut de robe, les larmes s'écoulent en longs traits, une autre pluie, d'autres pleures. L'ocre fauve du tissu n'y change rien. Son feu ne rattrape rien. L'émotion s'échappe, fuse et pique le cœur au malheur. Le visage fermé, le teint maladif, jauni par le souci. Une terrible nouvelle est arrivée aujourd'hui.

04 janvier 2026

052. Jeune Fille en blanc

L'inspiration m'échappe. Elle s'enferme dans une cage, loin à l'abri de la fièvre. Tant que le mal ne retombera pas, les mots se coinceront quelque part entre ma gorge et mes poumons. Mais aujourd'hui, une certaine énergie m'anime. Je remonte la pente lentement, à coup de petite redescente partielle, mais dans l'ensemble ma santé retrouve des couleurs. Alors, j'en profite, je me traîne au fond du couloir. J'ignore le reste. La vaisselle attend dans l'évier. La fenêtre est en battant. Les miettes traîne sur la table à déjeuner. Les peluches de poussière somnolent au coin des murs. Je rampe et me relève, le genou fébrile. Je plonge. L'apnée me cueille. Je voudrais tousser. Cracher mes poumons tout d'un coup. Cette seconde précise, cette transition d'un monde à l'autre me l'interdit.

Je touche terre, champ et blé. Mes yeux se remplissent de vert, de jaune, de rouge et de l'énergie vibrante des blés. L'inconnue en blanc, escortée de coquelicots aux promesses narcotiques, se dresse, elle aussi, fébrile. Autour de sa fine silhouette, danse des signes, des hiéroglyphes végétaux ou bien des formes vides que la main du Maître a oublié. L'inconnue attend au cœur du champ qu'une lassitude l'emporte ou que ces signes vides lui révèlent le secret d'une vie bien remplies.

03 janvier 2026

051. Paysanne au chapeau de paille

Une nouvelle fois, je me défile devant l'exercice. Pas de voyage métaphysique pour moi aujourd'hui. Ma gorge racle tout ce qu'elle peut. Elle remonte les miasmes des tréfonds de mes bronches. Une lassitude chronique m'empêche de payer mes lettres quotidiennes, correctement du moins. Enroulé dans mes draps humides, l'œil torve, le front luisant, je guette malgré tout la toile. La femme au chapeau s'agenouille à mon chevet. Le visiteur visité. Quelle drôle de magie opère ? Son regard noir se soucie de mon état. La compassion se peint peut-être sur ses traits, sur ce visage buriné par un soleil d'été. Sa robe à pois ondule. Des courants marins y circulent, comme autant de serpents entre les champs. Je les entends siffler, chanter un hommage dans leur étrange langue. La fièvre me transcrit les paroles.

« Petit homme, dors. »

02 janvier 2026

050. Deux fillettes

La fièvre me brûle encore le front. Le drap colle à ma peau moite et salée. Ma sueur sent l'acide et les humeurs maladives. La tête de lit sous la fenêtre, les rideaux de laine tirés, aucun soleil ne perce à travers le verre. Il s'infiltre seulement par les contours dénudés, imprégnant de fins liserés sur le plancher. Les lattes gémissent sous la chaleur de ces rayons inespérés.

Roulé en boule sur mon matelas enfoncé en « v », mon œil fixe le bout du couloir. Plongée dans les ténèbres, la toile brille comme la sortie d'un tunnel. J'y devine le même tableau qu'hier, une variation tout au plus. Je renifle bruyamment. Je renâcle. Je tousse. J'expulse des miasmes à m'en récurer les alvéoles. Aujourd'hui encore, je n'irai pas à la rencontre du Maître. Je lui laisse les marmots à la bouille issue d'un obscur conte, où la morale se destine davantage à l'adulte perdu qu'à l'enfant naïf et nigaud.

01 janvier 2026

049. Deux fillettes

Nous sommes toujours rendus au même point. Peut-être mon état a-t-il même empiré. La fièvre déforme les traits, accentue le grotesque, foudroie les couleurs et leur prête une intensité que le Maître nierait. Le toit des maisons ondule. L'ardoise coiffe le sommet des vagues. Et mon esprit, lent, lent, lent, peine à regagner la surface.

31 décembre 2025

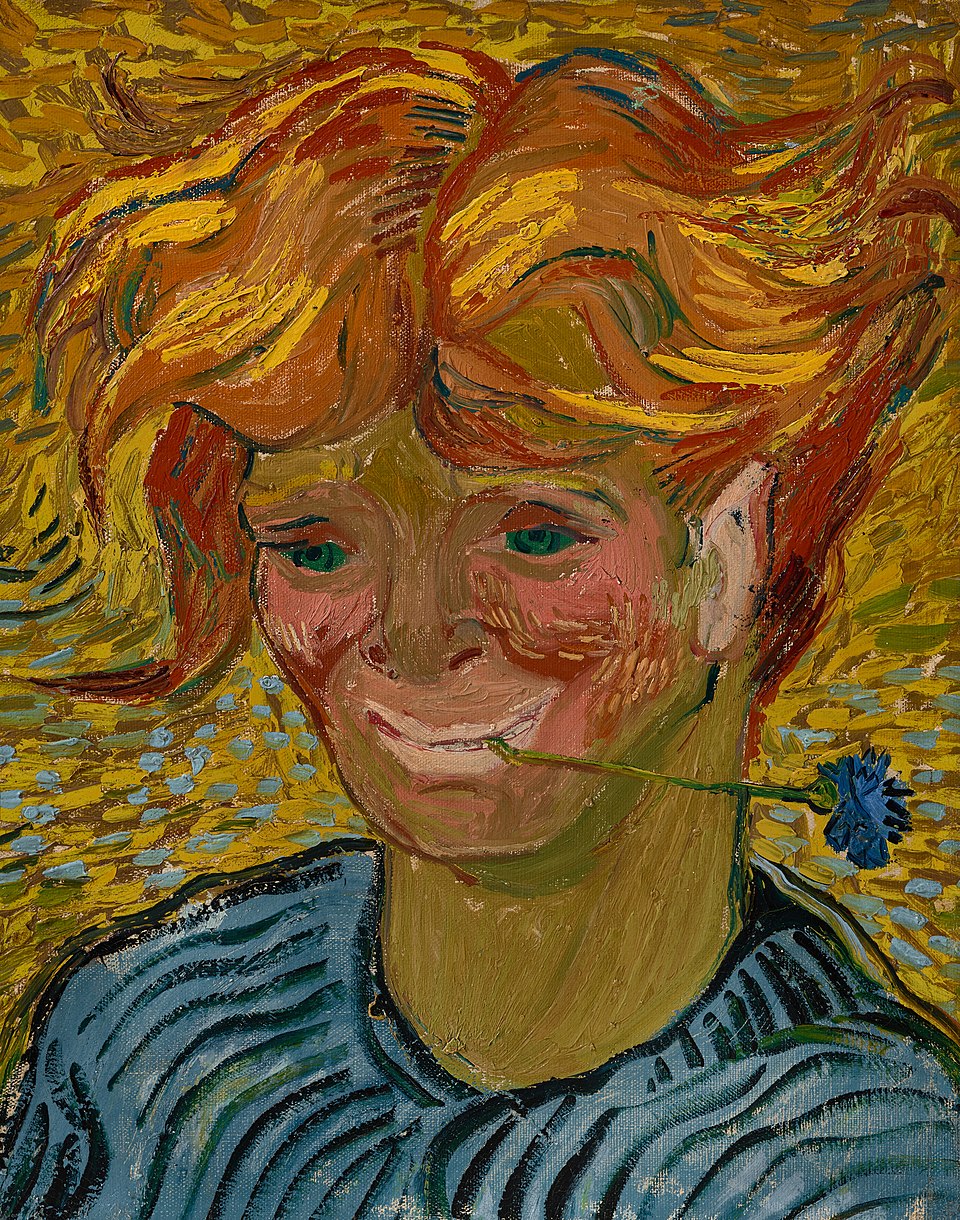

048. Jeune homme au bleuet

La fièvre dessine des visions. Elle s'amuse des images. Elle les fait fondre. Sous son emprise, les formes ondulent. L'air devient une mer par temps calme. La chevelure fauve se détache à peine du ciel ocre. Le visage porte l'empreinte solaire, la claque photonique qui brûle plus qu'elle ne rougit. Un sourire pâle, étiré, fabriqué. Des yeux presque éteints, mortifiés. Le bluet glissé entre les lèvres craquelées, pas encore sec. J'ignore pourquoi, mais cet homme me fait l'effet d'une marionnette.

30 décembre 2025

047. Marguerite Gachet au piano

Les doigts courent sur le clavier, frappent les touches en triolet. Avachi au fond d'un canapé bourgeois, je sirote une liqueur épaisse, un sirop médicalement peu recommandé. La fatigue s'ajoute à l'ivresse, mes pensées tourbillonnent sans que je ne puisse les arrêter. L'alcool brûle mes lèvres sèches. Il foudroie aussi mes sens. Au-dessus de ma tête, je devine la musique danser, les noires, les blanches, les croches tournoient. Je ferme les paupières. Encore, je les vois.

29 décembre 2025

046. Vase avec des fleurs

Il pleut. Les cordes claquent contre la vitre derrière le vase. Le ciel pleure des âmes inconnues parties au cœur de la nuit. Le chagrin du ciel lorgne sur la frénésie. Des « tac tac tac » continus, sans cadence, sur le temps. Les larmes célestes dégoulinent en torrent sur le verre. Pleines de poussière, elles laissent leur empreinte, témoignent de leur passage avant de rejoindre la terre, ses racines et ses vers.

Aujourd'hui, les lignes portent les pétales. Elles les maintiennent à hauteur de regard, comme des coupelles défiant la gravité. Les couleurs seules y ont droit. Les autres, les fleurs de moindre importance, les anonymes aux pétales blancs, s'élèvent d'elles-mêmes. Légères, aériennes, elles rappellent les nuages avant qu'ils ne se gorgent de pluie et déversent leur chargement sans prévenir.

Je me retourne, dos au vase, le regard vers mon départ. Le temps me manque pour m'attarder. J'avance avec le souvenir d'une couleur, d'une humeur : un vase triste, mélancolique, privé de la chaleur des ocres fauves. Une pointe de rouge a été cueillie. Elle rougeoie certes, mais elle s'éteindra avant que ne tombe la dernière perle céleste.

28 décembre 2025

045. Roses et anémones

Cette fois, le bouquet de couleurs se substitue au bouquet de fleurs. L'intensité du fond l'emporte sur la frilosité de la forme. Le même sujet, presque. Un vase transparent, vert d'eau, un paquet de racines qui s'entremêlent dans un verre d'eau. Il y a du monde. Ça joue des coudes et des feuilles. Certaines malheureuses se retrouvent sur le bas-côté, la tige penchée, le poids des pétales lourds de la gravité. Les roses s'écartent des anémones, fuient au risque de tomber. Dans leur vanité, elles préfèrent raccourcir l'éphémère que de se confondre à des moindres de beauté. Un orgueil somme toute banal.

Aujourd'hui, la table, carrée, se distingue du mur de plus d'un trait. Leurs couleurs se repoussent d'un contraste léger. Un bois intense et brillant pour le meuble, un gris nuageux chargé par l'hiver pour la bâtisse. Une abstraction moindre. Un pas de plus dans le réel. J'effleure du bout des doigts les pétales de roses. Je ressens leur fragilité sur ma pulpe charnue. Si je n'y prends pas garde, mes ongles mal taillés pourraient les mutiler.

Je m'assois à la table, face au vase, face aux roses patriciennes étouffées de l'existence de la plèbe. Mon regard se moque d'elles. Mon esprit se moque de moi-même. Les anémones murmurent quelques bêtises. Dans l'attente que le soleil se lève, nous formons cette petite ronde moqueuse et taquine.

27 décembre 2025

044. Vase avec fleurs et des chardons

Un silence hivernal embaume la maison. Dehors, un ciel clair, lavé des nuages de la veille. Le froid règne partout en maître, alors les rares gazouilleurs s'inclinent et se taisent. Blottis dans leur nid, ils attendent le renfort de quelques rayons, l'étendard coloré de la chaleur. Le gel fige une partie de la réalité ; il ralentit le cours des évènements, raccourcit la flèche du Temps. Les gestes s'éternisent. Je peine à ouvrir les yeux, les paupières collées après un sommeil profond, des rêves intenses et la sensation que mes aventures oniriques restent inachevées.

Un nouveau vase. Un nouveau bouquet. De nouveaux brins trop tôt arrachés au jardin. Les couleurs me rappellent une ambiance aquatique. Un vert d'eau tapisse la table et les murs. Une nouvelle fois le mobilier se distingue d'un seul trait, rien de plus, si ce n'est peut-être une légère teinte plus claire, une touche de blanc, un névé d'altitude.

Le vase détonne au milieu de cet hiver pictural. Une couleur chaude. Une poterie bien cuite, une argile profonde qui a connu le tourment de la braise et des fumées charbonnées. Les traits s'enroulent en son centre, pointent vers une singularité invisible en son milieu. Le tout, abstrait, rappelle les motifs stellaires du maître. Voyait-il des étoiles sur l'argile cuite ? Il projetait les beautés célestes sur la basse terre.

Les chardons sont à l'honneur, vibrant de leur couleur. Ce bleu en lisière du violet, une rareté de la Petite Nature, car gourmande en énergie. Rares sont les photons qui s'y essaient. Cela est vrai tant chez le végétal que l'animal. Partout dans la Nature, le bleu s'illustre comme une couleur royale.

26 décembre 2025

043. Verre avec œillets

Un drôle de vase. Un drôle de bouquet. De drôles de fleurs. Penché, le tout s'apprête à s'effondrer. Un coup de vent, un coup de rien et le verre brisé. L'ombre s'improvise en béquille et la lumière tient, se retient à sa sœur de contraste. Le vase se maintient, fier, droit dans l'esprit, penché dans l'allure.

C'est l'aperçu que je devine au fond du couloir. Le tableau brille d'un jaune nectar. Je défais mes lacets. Je change d'avis, j'irai en chaussons. Après tout, le vase, la table, le mur, tout indique une chaleur d'intérieur. Des rayons d'été à travers une vitre. À moins que l'été ne soit pas la saison des œillets.

Une nouvelle fois, j'accomplis le rituel. Une mécanique parfaitement huilée. La parole et les gestes accomplis, la toile frémit. La réalité devient tangible, une fraction de seconde laisse l'espace à un flou artistique. L'espace et le temps échangent leur dimension. Mes paupières se ferment et mes yeux demeurent grand ouverts. Les contraires coexistent. Les états se superposent. Un noir d'encre, puis la lumière du tableau m'éblouit.

Une table minimaliste. Un simple arc de cercle, une ligne d'encre, une épaisseur et rien de plus. Pour le reste du décorum, un jaune, des jaunes, une lumière, des lumières. Un soleil fort, intense, une énergie matinale pleine de promesses dont celle de lutter contre le froid hivernal.

Je m'approche du bouquet, de cette Petite Nature en soin palliatif. Les pétales luttent avec bravoure ; ils continuent d'exprimer l'intensité de leurs couleurs. Mais l'énergie leur manque, les tiges penchent sous le poids du déracinement. La bonne vieille terre est restée libre, dehors, sous la bienveillance des Éléments. Bientôt, la sécheresse gagnera malgré le fond d'eau. Cueillir accélère l'éphémère d'un simple geste, innocent, mais aussi criminel.

25 décembre 2025

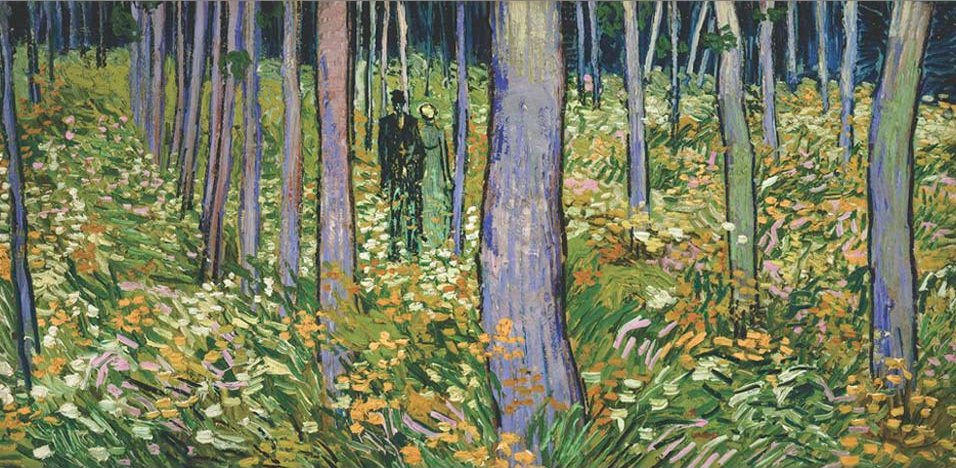

042. Sous-bois avec deux figures

Je me cache à l'ombre des feuillages. Je sillonne entre les troncs alignés façon légion. Je les salue d'un discret hochement de tête, deux doigts tenant la visière de ma casquette. Nos regards s'alignent, une connivence s'installe. La Petite Nature me reconnaît, même à travers les frontières du réel. Elle reconnaît les âmes qui tentent de se jouer d'elle et de contourner ses règles. Elle reconnaît la bêtise et l'hubris de mes maîtres. Pour ma part, j'utilise mon pouvoir à la proportion de ma personne. Je ne brise aucune convention que je ne saurai réparer à ma façon.

Je reste spectateur du passé. Je n'interviens pas. Je reste coincé à l'arrière-plan. Je me tais. Je reste un témoin, peut-être lâche qui craint de bousculer les événements. Car je connais l'enchaînement sur le bout des doigts. Je connais la machine infernale qui s'apprête à démarrer. Je connais la fin avant même que l'Histoire n'ait commencé. Cette Histoire-là. Pourtant, Elle se répète. Et cette fois-ci, tout le monde sait. Personne ne pourra arguer de ne rien y connaître. Les livres ouverts à la page 33 relatent la débâcle, les senteurs brunes du lac. Mais je m'égare, alors je ramène mon esprit sous les feuillages, là où les ramures frémissent et murmurent le langage primordial.

L'écorce pleure. Des larmes marines s'écoulent le long des troncs. Les arbres s'émeuvent de la pauvreté des promeneurs. Bien ordonnés, mais abandonnés, ces héritiers d'ancêtres vénérés rêvent d'un culte à la hauteur de leur destinée. Ils se prédisent millénaires, le tronc épais et recouvert de cernes. Ils murmurent du bout des feuilles. Ils tendent leur branche vers leur prochain. Leur contemporain. Leur copain. Un simple humain. Mais personne ne les écoute. Personne, en retour, ne leur tend la main.

Le couple se promène. Il se moque des enracinés et de leur feuillage délavé. Aveugle, il serpente entre les troncs, le rire gras, riche d'un bétail de choix. Les sens clos à l'appel de la Petite Nature, il ne voit pas l'altérité, l'illusion, la cicatrice incarnée par des rangées d'arbres bien trop alignées.

24 décembre 2025

041. Paysage au crépuscule

La journée touche à sa fin. Le soleil déploie ses apparats les plus flamboyants. Le ciel s'embrase jusqu'au firmament. La chaleur torride de l'été pèse encore en cette heure tardive. La sueur colle les vêtements à ma peau. Voilà une courte éternité que je randonne le long des sentiers. Je respire avec la profondeur de l'effort. Je m'arrête un moment, conscient d'avoir retrouvé le cadre de la toile. Les arbres n'y trompent pas. Je pourrai m'attarder sur les champs, certainement des blés, sur le village dont les toitures s'extraient de la forêt, mais le ciel garde mes yeux en captivité.

Si l'amalgame avec la flamme est facile, je lui trouve aussi un air de blé mûr, un reflet des champs désordonnés, couchés par quelque vent. Les traits plats, légèrement ondulants, les tiges se relèvent fières ; la toile en a figé le mouvement. Ou bien une mer d'ambre, une eau claire et pure, transparente faisant la part belle à un sable aux grains inconnus. Les traits renvoient au mouvement, à la dynamique des courants, des bancs de poissons qui toujours plus profondément s'enfoncent. Sous cet ocre liquide, les abysses prennent des allures de salle au trésor.

Quelques oiseaux chantent un dernier refrain du haut de leur nid. Plus aucun n'a la volonté d'en sortir. Le sommeil a gagné. Les ombres volantes, furtives et rapides, se font chauve-souris et chouette pour les éclairs au plumage blanc. Le clocher sonne la demi-heure au loin. L'heure du dîner approche. Je me remets en route, le pas affamé après une interminable journée.

23 décembre 2025

040. La Plaine d'Auvers

Le cycle hebdomadaire se renouvelle. Le festival de l'hiver raccourcit cette nouvelle boucle annonçant la clôture prochaine de la révolution Terrestre. Un matin calme et clair. Une nuit encore profonde, alors je me mets en quête de lumière. Les paupières collantes de sommeil, je prends le chemin habituel, guidé par l'automatisme naissant. Je ne m'arrête pas devant le tableau. Je ne souhaite pas connaître à l'avance les détails. Aujourd'hui, j'ai attrait pour la surprise. Pourvu seulement qu'il ne s'agisse pas d'un nouveau portrait et que le fantôme d'hier ait enfin trouvé la paix.

Un paysage. Des champs dessinés à l'équerre. Des lignes droites, bien définies, les déterminent. La main verte de la région est aussi une main sûre, assurée plutôt, savante, connaisseuse de son métier et de son labeur. Les champs s'étendent à perte de vue, dans un mélange de variété et de couleurs : ici des blés d'or, là des espèces vertes, de jeunes pousses que je ne reconnais pas de ma hauteur.

Malgré l'inclinaison, le léger dénivelé, la colline m'apparaît plate, dépourvue d'aspérité. Un monticule lisse, érodé par le vent depuis bien longtemps. Seuls quelques arbres s'arrachent de terre, montent au ciel et défient la monotonie du relief. Leurs feuillages ondulent et leur couleur sombre les apparente à la fumée d'un joyeux foyer.

Le ciel se pare d'une robe étrange, un verre bouteille dont je guette la marée prochaine. Je peine à en comprendre la nature. Chaque recoin céleste se compose de cette pâte opaque qui filtre la lumière stellaire. Les traits dessinent les vagues, le courant, l'animation joyeuse d'un lagon. Ce dernier mot m'évoque l'anachronisme. Mais qu'importe, après tout, je voyage de toile en toile, je me berce de couleurs et de traits auxquels je ne comprends goutte, alors qu'importe l'existence d'un lagon dans le ciel d'un peintre qui n'en contempla jamais. Sa confusion entre ciel et mer m'émerveille.

22 décembre 2025

039. Portrait d'Adeline Ravoux

Je devance le soleil d'un rien. Ma paupière s'ouvre juste avant qu'il ne déborde de l'horizon. La nuit règne encore, mais son voile s'éclaircit à l'Est ; à moins qu'il ne s'agisse d'une ville. Je me lève sans faiblesse, le pied sûr, bien arrimé au plancher. Les lattes s'étirent, leurs fibres se dilatent sous l'action du chauffage. L'eau glougloute dans la tuyauterie cuivrée de la maison. Un peu d'air s'y trouve encore prisonnier. J'échoue à l'en libérer. À croire qu'il ne souhaite pas regagner l'entièreté de ses droits. Une petite faim matinale me travaille le ventre. J'engloutis une ou deux bouchées au hasard avant de rejoindre une troisième fois cette inconnue qui joue la muse.

J'ignore qui de nous deux est le fantôme. Aujourd'hui, tout particulièrement, je lui trouve le maintien et l'aura spectrale. La toile renvoie un reflet d'âme plutôt qu'une image charnelle. Je jurerai son corps intangible, déstructuré, immatériel ; simplement visible à l'œil volontaire, mais étranger au toucher. Un corps qui se traverse, contre lequel on ne peut buter, un fantôme, un spectre, une âme perdue : une âme trop tôt partie errer en quête d'un vain paradis.

Mon sentiment tient aux couleurs, évidemment. Ce bleu. Ce bleu pas si bleu. Ce bleu riche d'autres pigments, discrets, un rien de jaune ou de vert ajoutant une sorte de pâleur à leur couleur mère. Le nœud, le col, le foulard, les manchettes, des pièces d'un blanc aériens évoquant une dentelle légère frémissant sous le vent. Et derrière, les ténèbres, un empire auquel l'âme de cette innocente ne peut s'arracher. Ses bleus s'y embourbent, comme dans des sables mouvants.

Le visage stoïque, l'expression indifférente au sort qui l'attend, son regard porte au loin, légèrement incliné, rêve peut-être de l'ici-bas, de redescendre parmi les vivants. Les bleus se déploient autour d'elle et donne corps à son aura. La jeune femme m'apparaît, soudain, magicienne, maîtresse du feu azuré, capable de crépiter au fond de la mer. Je souris, un léger trait incliné au coin de mes lèvres sèches. Je reconnais en elle quelqu'une de mon peuple, une âme affiliée aux Arcanes. Qui sait ? Peut-être visite-t-elle des toiles du futur pendant que je garnis l'esprit du passé.

Je décide de m'en aller, de retourner au vieil appartement où la réalité de mon Temps m'attend. Au dernier regard, mon cœur décroche. L'inconnue me fixe et me sourit. Une véritable magicienne d'une lointaine époque.

21 décembre 2025

038. Portrait d'Adeline Ravoux

Hier était un jour chômé. J'ai délaissé la toile pour me prélasser, reposer l'âme et le corps de l'errance quotidienne. Après la libération des horloges, j'ai vaqué aux occupations ordonnées par le quotidien. La toile n'intervient qu'après le nécessaire, alors si celui-ci n'est pas fait, la priorité lui revient. Le Temps seul arbitre l'organisation de la journée. Ça s'embouteillait hier. La toile est restée coincée à l'idée de projet. Je dois rattraper cet écart, revenir à la tradition qui nourrit ma créativité.

Ma chaise grince contre le parquet ciré. Les pieds creusent légèrement leur sillons dans les lattes. La promesse d'un portrait, alors je ne m'embarrasse pas de tout l'attirail. Je m'apprête à peine. Une vieille casquette pour coiffer mon crâne. Rien de plus ne s'accorde à mon chandail délavé et mon vieux froc rapiécé. Je m'enfonce dans le couloir dont le bout rayonne d'une promesse d'aventure et de rencontres incongrues. L'adolescente patiente au cœur des ténèbres. D'elle jaillit la lumière d'un soleil.

Un bien curieux portrait que celui-ci. L'ombre habille le fond, parsemé de bleu ici et là, comme l'étendue d'un lac coincé au fond d'une étroite vallée. Les quelques verts m'évoquent des plantes aux racines aquatiques, des mousses et des lichens humides. J'entends des moustiques s'activer autour de cette mare. La nuit règne et les lampes à pétrole défrayent la chronique chez la masse insectoïde.

J'ignore quoi dire de Madame. Son regard exprime une émotion qui m'échappe. Une stupeur mêlée d'ennui, l'air de se dire : « Que fais-je ici ? ». Une morosité, une mélancolie, une lame perfide déjà pointée sur le cœur, là, à l'intérieur, là où palpitent les chairs et se régénère le sang de nos veines.

J'abandonne Madame. Sans un mot. Je joue mon rôle de fantôme. Je m'enfonce dans les ombres et les eaux. Le froid me remonte à la cime de l'échine. Je frissonne. Des spasmes me secouent. Puis, je plonge sous les eaux, une main tenant fermement ma casquette. Un portail comme un autre. Mes paupières se referment sur les ténèbres. Et d'une pensée, d'un claquement sec, l'eau vibre, une lumière passe et me revoilà trempée de la tête aux pieds sur le parquet de ma réalité.

20 décembre 2025

037. Portrait d'Adeline Ravoux

Navrée madame du portrait, mais ce matin, je me trouve particulièrement pressé. Je n’ai guère le temps de m’attarder sur les détails de vos traits, de vos couleurs et de vos bleus. L’horloge me pousse. Un tic tac frénétique me rebat les oreilles. Il menace à tout moment de son coucou. Bientôt sonne l’heure de l’usine, sauf que l’usine n’est plus et en lieu et place se tient un bureau sous néon et un duo/chaise bureau sous un faux plafond.

Mais les bleus m’intriguent, alors je tarde malgré tout. Je renonce à l’urgence, y regarde plus près. Ils ont la profondeur de la mer ; le liseré d’écume sur la crête des vagues, le mouvement du courant. Madame vous baignez dans de belles eaux, bien qu’une mélancolie vous enveloppe toute entière, un véritable rideau de chagrin, le ressac permanent dans une baie où s'épanouit un grand vent.

La peau et le bois font office de lumières. Ils jouent la source à la place du soleil. Mais la couleur, peut-être sous l’influence du contraste, porte une maladie. Le jaune se fait cireux, plus que lumière. Il porte en lui une forme d’hésitation et de faiblesse.

Le regard aussi complète cette idée du portrait. Pauvre dame mal à l’aise de jouer à la muse. Sans doute, craint-elle le feu de l'œil qui la sculpte en couleurs.

18 décembre 2025

036. Épis de blé

Nouveau réveil matinal. Le soleil tarde à émerger dans le duché d’Aquitaine. L’astre sommeille sous l’horizon, ses paupières lourdes de protons. L’organique plus vaillant que le stellaire, mais le petit être demeure bien éphémère. Le néon de la cuisine se stabilise. Il clignote à une fréquence constante, cadrée, prédictive. La table est propre, nette, pas une tâche ne menace de jaunir son plastique. Il n’y a guère que le temps, l’entropie et la dégradation moléculaire pour encore tenir cette mauvaise promesse. Je secoue la tête, je m’ébroue façon cheval, le visage encore humide de la toilette matinale. J’enfile ma parka, j’ignore où la toile me destine. Dans cet exercice, l’adage se trompe. C’est bien la destination qui compte, car le voyage ne dure qu’une fraction de seconde.

J'atterris plein d'allégresse, le pied léger, la tête sereine. La journée n’a pas encore eu le temps de me saturer les sens. J’ouvre mes œillères, réceptif, une antenne toute neuve qui capte toutes les fréquences possibles. Un blé jeune, vert, désordonné, faussement, car si je lève le regard, je découvre un champ parfaitement carré.

Le vert domine. La jeunesse domine. La promesse d’un avenir doré, riche et plein de beauté. Mais aussi une vieillesse sèche, craquelée, le grain prêt à être consommé. Un recyclage de la denrée, en farine, broyée, tamisée, mise en sac pour rejoindre la guilde des pâtes levées. Le blé, vert de la racine à l'épie, ignore son destin. Lui pousse naïvement dans son champ, entouré de ses proches, des copains avec qui on rompt le pain selon l'étymologie.

Si le vert règne en maître, une palette en mille nuances et pour certaines légères, un jaune et un rouge furtifs s’invitent à la fête, des traits fins et discrets ici et là permettent de briser une perfection colorée, un tout trop homogène. Ils marquent la dissonance du réel dans la vision du Maître.

Debout au milieu du champ, je dépasse d’un bon mètre le plus haut des épis. Ma silhouette de grand dadais se repère à mille lieues. Personne autour de moi, ce champ immense, interminable et pas l’ombre d’un village, d’une masure, rien d’autre qui ne souhaite remplir le cadre. Je reste planté là, pantois, attendant qu’un événement survienne, que l’inconnu me surprenne. Peut-être verrai-je les blés dorer au soleil, se raidir de la racine à l’épie, refouler le vent et ses jeux d’enfants. Oui, je verrai les blés s’oublier sous la torpeur de l’été, ne plus me reconnaître, oublier qui je suis. Bientôt, je verrai les blés mourir.

17 décembre 2025

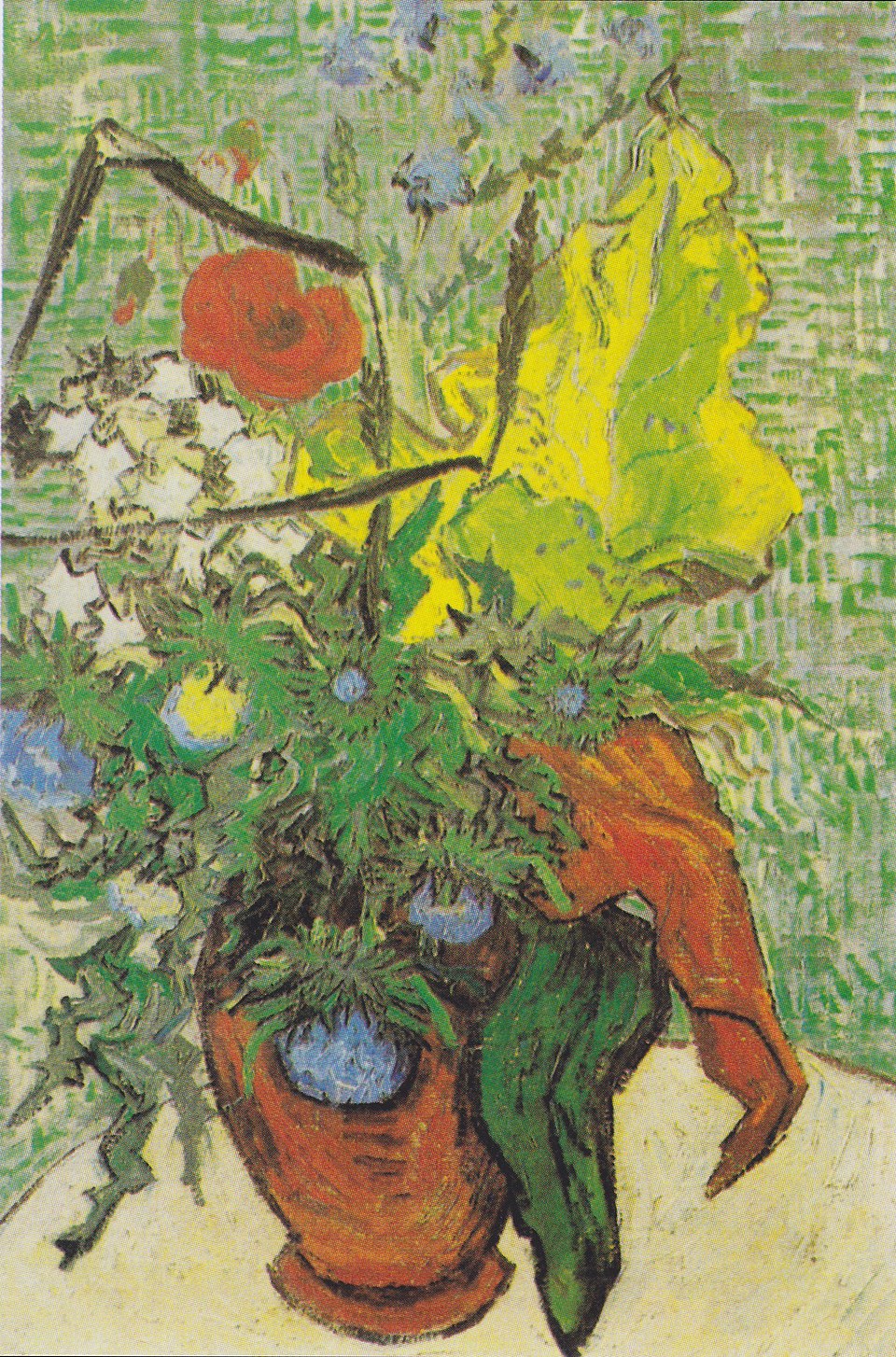

035. Verre de fleurs sauvages

Réveil matinal, je prends la journée de vitesse. Debout avant le lever du royal. La nuit étend sa toile, les étoiles scintillent de toutes les couleurs à l’exception du vert. Les points blancs apparaissent ronds alors qu'en vérité, ils se taillent en croissants. Les planètes, les sœurs voyageuses de notre Terre. La lumière provient d’une modeste lanterne, la flamme électrique fatiguée, d’un jaune orangé. Elle palpite au rythme d’une tension vieillissante. Les électrons bouchonnent au tournant du cuivre oxydé. Bientôt, l’intensité faiblira au point de céder l’espace à la nuit tardive.

Nus pieds, le pyjama pour simple appareil, je rejoins ma quotidienne. Je l’embrasse du bout des lèvres. La surface ondule, comme après la chute d’une pierre dans une eau tranquille. Un trouble s’installe. Le flou gagne. Les contours s’effacent. Le temps d’un instant. L’instant crucial où je franchis le portail, où le fantastique se mêle à l’esprit, où le rêve cesse de culminer à l’onirique.

Un vase. Encore un. Plus modeste certes, car je découvre devant moi un verre. Le bouquet lui aussi se montre plus humble, tant dans sa composition que dans sa floraison. Nul incendie aux pétales pavots ne racine dans l’eau. Un vert sauvage sur le point de jaunir le remplace, des fleurs sauvages qui me rappellent la liberté des espaces de Provence. Au fond du cône de silice durcie, les tiges s’emmêlent en un tourbillon racinaire. Elles boivent tout leur saoul l’eau froide et claire, l’offrande généreuse d’une main supposée verte.

Derrière l’apprenti vase, le mur se peint de traits bleus et pâles. Un jaune pastel tente de s’inviter à la fête, de conquérir pan par pan le territoire du simili de l’azur céleste. Mais c’est avec peine. Cet or fatigué ne prolonge que la petite table où reposent nos fleurs arrachées. Il les prolonge en quelque sorte ; leur confère une sorte d’aura, un apparat mystique comme un vieux chapeau pointu destiné à recouvrir un crâne dégarni.

En haut, une tache rouge vibrant. Un reste de la veille. Des pétales oubliés et téméraires. Ou bien, un papillon, autre avatar de l’éphémère qui prit d’une folie sur le seuil, butine une nature morte.

16 décembre 2025

034. Coquelicot et Marguerite

La journée s’étire, elle n’en finit pas d'égrener ses heures interminables. Les minutes confinent à l’éternité. Malgré la course solaire, je doute qu’adviennent le sommeil et la nuit. Une fatigue me poche les yeux, mais l’esprit refuse la veille. Je fixe le tableau, assis sur mon tabouret haut, les jambes se balançant légèrement. Le dos courbé, l’échine ronde, les épaules en plomb, je redresse le regard pour accrocher les sœurs couleurs. Une longue respiration, puis je plonge, la pupille dilatée, comme soumis à la fulgurance d’un narcotique.

Une légère déception. Un nouveau bouquet. Encore un. Et si je connais bien mon peintre, il en existe encore une petite ribambelle à visiter. Celui-ci rugit et dégueule de terribles couleurs, un rouge envoûtant, un rouge pavot, un rouge saluant l’élégance du sang. Mais l’intensité d’une couleur n’existe que dans le contraste d’une complémentaire, ici j’ai nommée le vert. Plus subtil, lui choisit de se dégrader en une infinité de nuances, du clair jusqu’au rare foncé. Une teinte de forêt se tapit à l’abri des tiges, couvertes des murmures et des glougloutements des déracinées au brin pâteux.

Les marguerites tentent de jouer le jeu, de concurrencer les coquelicots, de s’approprier la titulature du bouquet. Vanité vaine. Mais, une âme charitable a salué l’effort. Je ne l’aurais pas fait. Le bleu nuit à l’arrière méritait bien plus de se trouver en tête d’affiche, d’être promu au rang de personnage principal de cette histoire de vase.

Je m’accoude à la table, l’air mi-niais, mi-bête. Je me perds dans les rouges. Je me demande si je puis y plonger comme je plonge dans les toiles du Maître. Qu’y verrai-je, au cœur des pavots ? Sans doute serai-je pris de vertige devant la profondeur des rêves inspirés sous l'emprise narcotique.

15 décembre 2025

033. La Maison blanche, la nuit

Un air de musique anime la nuit. Une petite mélodie guillerette, modeste, de quoi amuser et tirer le sourire au coin des lèvres. Sous les lustres flamboyants et dorés, les convives festoient avec allégresse, les papilles saturées de saveur, les lèvres grasses. Ça crie et rit d'un bout à l'autre de la longue table. Les regards se croisent, pétillent et se vitrifient sous la torpeur des spiritueux translucides. Les belles tenues sont de sortie. Chacune et chacun s'est mis sur son trente-et-un. Une fête de mariage peut-être. Une communion. Un baptême. Un sacrement ou bien une débauche d'hérétique de l'aveu du pasteur du coin. Sans doute rien de tout ça. Rien qu'une fête comme il en existe tant d'autres ailleurs à cet instant précis.

Les convives vont et viennent dans la maison blanche. Bien apprêtés, les invités gloussent à l'entrée. Ils se chamaillent gentiment, s'accusent d'avoir un verre de trop dans le nez. Les cyprès gardent le chemin de ronde des lieux. Vaillants veilleurs, ils prennent leur mission très à cœur. De tailles modestes, ils atteignent avec peine la hauteur du premier étage. Leur cime n'a pas vu sur les tuiles et la pente ocre du toit. Les cheminées se font discrètes. Aucune fumée ne les trahit. Au cœur de l'été, même sous une nuit enlunée, inutile de faire crépiter le bois.

Voyageur de passage, assis sur un banc en face de la maison blanche, je l'observe vivre. Une belle bâtisse. Un lieu de vie et de rencontres entre des gens. Mais quelles gens ? Quelles fortunes et quels pedigrees ? Tout le village est-il convié ou seulement les castes de bonne famille et leurs héritiers ? Entendrais-je un paysan chanter sa vie de labeur au cœur de cette bombance embourgeoisée ?

Sous le kaléidoscope lunaire, le communautarisme classiste s'épanouit en soirée mondaine. Les artistes attendent à la porte. Ils n'ont vu que sur la maison. À défaut d'en fouler le plancher, ils la peignent et figent les mauvaises âmes humaines.

14 décembre 2025

032. Fleurs sauvages et chardons dans un vase

Une matinée brumeuse. Une poix épaisse. Une humidité latente. Des arbres à l'allure de spectres. Des fantômes habillant les paysages à travers nos fenêtres. Les rideaux laineux tirés, la lumière hivernale s'installe dans la cuisine. Le néon clignote, encore fatigué du labeur de la semaine tout juste écoulée. Il gémit sa tension intermittente. Son starter fatigue ; il arrive en bout de course après une décennie de pointage à l'interrupteur. Sur la table, le café fume paisiblement, entre les céréales et les tartines. La brique de lait s'aère, l'opercule ouvert. Une goutte dégouline le long du carton recyclé. Et moi, dans ce tableau petit déjeuner banal, je fixe le véritable tableau au fond du couloir. Un vase. Une Petite Nature arrachée à la terre, déracinée, privée de son éphémère. Je me lève, soudain, pour aller la saluer.

Les chardons me rappellent ceux de la veille. Ce bleu caractéristique. Ce bleu rare que la Petite Nature porte peu, car ces couleurs-là requièrent une énergie folle. Des feuilles immenses, des fleurs blanches, des roses et un bouquet d'or comblent la céramique. La petite table contraste, met en valeur la collection florale, un blanc simple, un blanc fatigué, presque plastifié. Mais au temps du Maître, le plastique n'existait pas. Les raffineries et l'industrie pétrochimique ne se rêvaient pas. La modernité s'annonçait certes, mais personne ne prédisait la mesure de son impact.

Je m'assieds à la table en tirant une chaise. Personne ne m'y a invité, mais personne n'habite la pièce. Je me retrouve devant mon petit déjeuner, mais cette fois-ci c'est un bouquet. Je le regarde intensément, la tête légèrement penchée, la bouche entre-ouverte, l'esprit égaré. Je me perds dans les couleurs et le parfum des fleurs séchées. Presque séchées. Les couleurs transitent. Elles glissent d'une longueur d'onde à l'autre. Les molécules se dégradent ainsi. Les photons changent d'énergie. Et ainsi, l'œil se fait témoin de l'entropie et de l'inéluctable flèche du Temps.

13 décembre 2025

031. Le Jardin de Daubigny